Портосистемные шунты – аномалии сосудов брюшной полости, при которых часть крови или вся кровь из системы воротной вены, минуя печень, попадает в основное кровеносное русло.

У здорового животного воротная вена отводит кровь от желудка, тонкой и толстой кишок (исключая каудальный отдел прямой кишки) и селезенки в печень (фото 1). В печени эта кровь, содержащая продукты распада белков, подвергается детоксикации.

У животного с портосистемным шунтом кровь из воротной вены сбрасывается в общее венозное русло, не пройдя детоксикацию в печени. Продукты расщепления белков и питательных веществ, попадающие из желудочно-кишечного тракта в общее кровеносное русло, обуславливают развитие клинической картины.

К общим клиническим проявлениям относят потерю веса, отставание в росте, плохое качество шерсти, понижение температуры тела, слюнотечение, рвоту.

Помимо этого, может развиться гепатоэнцефалопатия, поражающая практически все отделы головного мозга, что проявляется вялостью, угнетением, нарушением координации, судорожными приступами, в тяжелых случаях может развиться кома. Выраженность гепатоэнцефалопатии зависит от содержания белка в пище. При переходе на низкобелковую диету состояние пациентов улучшается.

Портосистемные шунты могут быть врожденными или приобретенными. Врожденные шунты рассматривают как сохранившиеся после рождения эмбриональные анастомозы (фото 2), являющиеся нормой для плода на той или иной стадии внутриутробного развития.

Приобретенные шунты – это реакция организма на портальную гипертензию. Повышение давления в воротной вене может развиться вследствие цирроза, фиброза и других заболеваний печени, приводящих к изменению сосудистого русла паренхимы. Предполагается, что шунт при этом может развиться из нормального для эмбриона анастомоза, существовавшего у плода, но запустевшего до или после рождения.

Если сосуд, шунтирующий печеночный кровоток, расположен внутри печени, его называют внутрипеченочным (фото 3), если за пределами печени – внепеченочным (фото 4).

Шунты могут быть одиночными, двойными и множественными.

Помимо открытого венозного протока и портокавального шунта, то есть анастомоза между воротной веной и каудальной полой веной, встречаются и другие топологические варианты шунтов. Шунты могут брать начало от воротной, селезеночной или желудочной вены, а сбрасывать кровь – в каудальную полую, непарную или диафрагмальную вену.

НВ – непарная вена, КПВ – каудальная полая вена, ВВ – воротная вена, ПВ – пупочная вена.

Среди кошек наиболее часто портосистемные шунты встречаются у гималайской, домашней короткошерстной, персидской и сиамской пород. Как правило, у кошек выявляют внепеченочные шунты.

Печень имеет малые размеры. Вены печени очень малы или совсем неразличимы. В почках и мочевом пузыре обнаруживаются кристаллы уратов аммония.

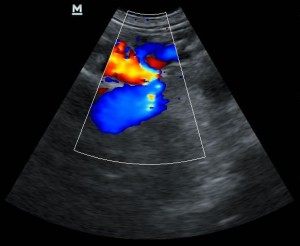

Внутрипеченочные шунты визуализируются проще (фото 5), внепеченочные – сложнее. Допплерография позволяет обнаружить турбулентные потоки в полой и воротной венах, которые обычно возникают в области шунта.

Вероятность выявления портосистемных шунтов у животных с помощью ультразвукового сканирования варьируется в широких пределах и во многом определяется уровнем подготовки и опытом проводящего исследование специалиста.

КПВ – каудальная полая вена, ВВ – воротная вена, Ш – шунт.

Рентгенографические исследования

На обзорных рентгенограммах брюшной полости выявляют уменьшение размеров тени печени. Для визуализации границ желудка перед рентгенографией животному выпаивают водную взвесь сульфата бария. На обзорных рентгенограммах можно обнаружить тени рентгеноконтрастных камней в почках и мочевом пузыре. Кристаллы урата аммония не рентгеноконтрастны, но нередко при портосистемных шунтах образуются камни более сложного состава, являющиеся рентгеноконтрастными.

Для визуализации сосудов применяют ангиографию – введение рентгеноконтрастного препарата в кровеносные сосуды. Ангиография может быть неселективной (общей) и селективной (избирательной). При неселективной ангиографии рентгеноконтрастный препарат вводится через периферический сосуд в общее кровеносное русло. При селективной – рентгеноконтрастный препарат вводится в интересующий сосуд.

рентгеноконтрастного вещества в брыжеечную вену – норма.

Избирательное контрастирование воротной вены называют портографией. Существует несколько способов введения контрастного препарата в воротную вену.

Портография с введением рентгеноконтрастного вещества в брыжеечную вену в настоящий момент является «золотым стандартом» в диагностике портосистемных шунтов. Это инвазивный метод. Животному под общим наркозом делают лапаротомию, катетеризируют брыжеечную вену, выводят магистраль от катетера за пределы брюшной полости. Далее через магистраль вводят рентгеноконтрастный препарат, который по брыжеечной вене попадает в воротную вену, и сразу же делают серию рентгенограмм (фото 6). Этот метод позволяет визуализировать воротную вену, шунт (фото 7) и сосуды печени.

КПВ – каудальная полая вена, ВВ – воротная вена.

Портография с введением рентгеноконтрастного вещества в паренхиму селезенки – менее инвазивный метод. Пункция селезенки проводится без лапаротомии, через брюшную стенку под контролем УЗИ. В паренхиму селезенки вводится рентгеноконтрастный препарат, который поступает в селезеночную вену, а из нее – в воротную вену. Делается серия рентгенограмм. Этот путь введения позволяет визуализировать те шунты, которые берут начало от селезеночной вены и от воротной вены после впадения в нее селезеночной вены.

При портографии с введением рентгеноконтрастного препарата в краниальную брыжеечную артерию не нужна лапаротомия, но требуется катетеризация бедренной артерии, по которой катетер под рентгенографическим контролем продвигается по брюшной аорте до краниальной брыжеечной артерии. Вводится контрастный препарат, который по брыжеечной артерии уходит в капилляры кишечника, а оттуда – в вены брыжейки и воротную вену.

Неселективная ангиография воротной вены неприменима при рентгенографии потому, что из-за большого количества близко расположенных в брюшной полости сосудов и контрастирования введенным препаратом петель кишечника и паренхиматозных органов невозможно интерпретировать полученное изображение.

Метод получил распространение в США, поскольку там находится большое количество научных центров, располагающих оборудованием для сцинтиграфии. Препарат содержит изотоп технеция с периодом полураспада около 6 часов. Его получают в изотопных генераторах непосредственно перед использованием. Для регистрации излучения применяют гамма-камеры.

Исследование неинвазивное (в случае с ректальным введением препарата), но оно позволяет только оценить, какая часть крови, поступающая от кишечника, идет в обход печени. То есть можно подтвердить наличие шунта, но не визуализировать его.

КТ-ангиография (КТА) – метод получения изображения сосудов при помощи компьютерного томографа. Преимуществом КТ-ангиографии является то, что этот метод позволяет визуализировать сосуды брюшной полости, в том числе и воротную вену, не прибегая к селективному контрастированию. Компьютерная томография, в отличие от рентгенографии, дает возможность работать с изображениями срезов и трехмерными моделями, и для нее сложная сосудистая анатомия брюшной полости помехой не является (фото 8).

При неселективной КТ-ангиографии рентгеноконтрастный препарат вводится в периферическую вену грудной конечности, откуда попадает в сердце, проходит малый круг кровообращения, возвращается в сердце и попадает в аорту. Из нисходящей аорты кровь с контрастным веществом попадает в сосуды селезенки и кишечника, а оттуда – в воротную вену. Прохождение контрастного препарата по сосудам – это динамический процесс. Обычно делается несколько серий сканирования в разные фазы прохождения контраста.

Для хорошей визуализации шунта необходимо, чтобы сканирование зоны интереса произошло во время нахождения максимального количества контрастного препарата в системе воротной вены. Время появления контрастного препарата в воротной вене зависит от скорости кровотока, которая может сильно отличаться у разных животных. На практике применяют два способа, позволяющих получить качественные изображения: измерение времени появления контраста в воротной вене по предварительной серии и болюс-трекер.

А – брюшная аорта, ВВ – часть воротной вены от кишечника до шунта, КПВ – каудальная полая вена, Ш – шунт, СВ – селезеночная вена.

Для измерения времени появления контраста в воротной вене перед предварительной серией сканирования вводят небольшое количество контрастного препарата, в момент начала введения препарата начинают сканирование одного и того же среза, расположение которого выбирают так, чтобы на нем были хорошо различимы нисходящая аорта, каудальная полая и воротная вены. Сканирование этого среза продолжается 1-2 минуты с периодичностью 1 раз в 0,5-2 секунды. По полученным изображениям определяют временной промежуток между внутривенным введением препарата и его появлением в воротной вене. На основании этого планируют и проводят серию с введением полной дозы контрастного препарата.

При методике «болюс-трекер», никаких предварительных серий не требуется, сразу вводится полная доза препарата, а используемый протокол исследования состоит из отслеживающей серии и серий спирального сканирования. Во время отслеживающей серии с периодичностью 1 раз в 1-2 секунды сканируется один и тот же срез, по которому сразу же автоматически определяется рентгеновская плотность крови в просвете выбранного сосуда. Как только плотность превысит указанный порог (то есть в сосуде появится достаточное количество рентгеноконтрастного препарата), начинается спиральное сканирование зоны интереса. Последующие серии начинаются через заданное время после начала первой серии. Как правило, делается несколько серий сканирования в разные сосудистые фазы. Визуализируются крупные артерии и вены брюшной полости.

КТ-ангиография позволяет не только обнаружить шунт, но и всесторонне описать его топографию: исследовать, между какими сосудами происходит сброс крови, описать локализацию шунта, оценить его размеры, выявить наличие множественных шунтов, оценить перфузию печени.

Консервативное лечение направлено на уменьшение количества токсинов, поступающих из желудка и кишечника в воротную вену. Заключается в подборе корма, энтеросорбентов и назначении процедур, направленных на восстановление водного, глюкозного и электролитного баланса организма. Предполагает также профилактику печеночной энцефалопатии.

Хирургическое лечение заключается в частичном или полном, одномоментном или постепенном лигировании патологического сосуда. Для внепеченочных шунтов используют амероидные констрикторы и целлофановые лигатуры, для внутрипеченочных шунтов применяют эмболизацию внутрисосудистыми спиралями.

1. А. Гоф, А. Томас. Породная предрасположенность к заболеваниям у собак и кошек. М., «Аквариум», 2005.

2. К. Пратчке. Портосистемные шунты у собак: обзор подходов к диагностике и лечению. Veterinary Focus, 2010, 20.3

3. Дж. Д. Бонагура, Р. Кирк. Современный курс ветеринарной медицины Кирка. М., «Аквариум», 2005.

4. D. E. Thrall et al. Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology, Sixth Edition. Elsevier, 2013.

5. T. Schwarz, J. Saunders. Veterinary Computed Tomography. Wiley-Blackwell, 2011.

6. A. Bruehschwein et al. Contrast-enhanced magnetic resonance angiography for diagnosis of portosystemic shunts in 10 dogs. Vet RadiolUltrasound 2010, 51.

7. N. C. Nelson, L. L. Nelson. Anatomy of extrahepatic portosystemic shunts in dogs as determined by computed tomography angiography. Vet Radiol Ultrasound 2011, 52.

8. S. E. Kim et al. Comparison of computed tomographic angiography and ultrasonography for the detection and characterization of portosystemic shunts in dogs. Vet Radiol Ultrasound. 2013, 54.

9. A. Zwingenberger. CT diagnosis of portosystemic shunts. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 2009, 39.

10. G. Bertolini et al. Three-dimensional multislice helical computed tomography techniques for canine extra-hepatic portosystemic shunt assessment. Vet Radiol Ultrasound. 2006, 47.

источник

Портосистемные шунты – аномалии сосудов брюшной полости, при которых часть крови или вся кровь из системы воротной вены, минуя печень, попадает в основное кровеносное русло.

У здорового животного воротная вена отводит кровь от желудка, тонкой и толстой кишок (исключая каудальный отдел прямой кишки) и селезенки в печень (фото 1). В печени эта кровь, содержащая продукты распада белков, подвергается детоксикации.

У животного с портосистемным шунтом кровь из воротной вены сбрасывается в общее венозное русло, не пройдя детоксикацию в печени. Продукты расщепления белков и питательных веществ, попадающие из желудочно-кишечного тракта в общее кровеносное русло, обуславливают развитие клинической картины.

К общим клиническим проявлениям относят потерю веса, отставание в росте, плохое качество шерсти, понижение температуры тела, слюнотечение, рвоту.

Помимо этого, может развиться гепатоэнцефалопатия, поражающая практически все отделы головного мозга, что проявляется вялостью, угнетением, нарушением координации, судорожными приступами, в тяжелых случаях может развиться кома. Выраженность гепатоэнцефалопатии зависит от содержания белка в пище. При переходе на низкобелковую диету состояние пациентов улучшается.

Портосистемные шунты могут быть врожденными или приобретенными. Врожденные шунты рассматривают как сохранившиеся после рождения эмбриональные анастомозы (фото 2), являющиеся нормой для плода на той или иной стадии внутриутробного развития.

Приобретенные шунты – это реакция организма на портальную гипертензию. Повышение давления в воротной вене может развиться вследствие цирроза, фиброза и других заболеваний печени, приводящих к изменению сосудистого русла паренхимы. Предполагается, что шунт при этом может развиться из нормального для эмбриона анастомоза, существовавшего у плода, но запустевшего до или после рождения.

Если сосуд, шунтирующий печеночный кровоток, расположен внутри печени, его называют внутрипеченочным (фото 3), если за пределами печени – внепеченочным (фото 4).

Шунты могут быть одиночными, двойными и множественными.

Помимо открытого венозного протока и портокавального шунта, то есть анастомоза между воротной веной и каудальной полой веной, встречаются и другие топологические варианты шунтов. Шунты могут брать начало от воротной, селезеночной или желудочной вены, а сбрасывать кровь – в каудальную полую, непарную или диафрагмальную вену.

НВ – непарная вена, КПВ – каудальная полая вена, ВВ – воротная вена, ПВ – пупочная вена.

Среди кошек наиболее часто портосистемные шунты встречаются у гималайской, домашней короткошерстной, персидской и сиамской пород. Как правило, у кошек выявляют внепеченочные шунты.

Печень имеет малые размеры. Вены печени очень малы или совсем неразличимы. В почках и мочевом пузыре обнаруживаются кристаллы уратов аммония.

Внутрипеченочные шунты визуализируются проще (фото 5), внепеченочные – сложнее. Допплерография позволяет обнаружить турбулентные потоки в полой и воротной венах, которые обычно возникают в области шунта.

Вероятность выявления портосистемных шунтов у животных с помощью ультразвукового сканирования варьируется в широких пределах и во многом определяется уровнем подготовки и опытом проводящего исследование специалиста.

КПВ – каудальная полая вена, ВВ – воротная вена, Ш – шунт.

Рентгенографические исследования

На обзорных рентгенограммах брюшной полости выявляют уменьшение размеров тени печени. Для визуализации границ желудка перед рентгенографией животному выпаивают водную взвесь сульфата бария. На обзорных рентгенограммах можно обнаружить тени рентгеноконтрастных камней в почках и мочевом пузыре. Кристаллы урата аммония не рентгеноконтрастны, но нередко при портосистемных шунтах образуются камни более сложного состава, являющиеся рентгеноконтрастными.

Для визуализации сосудов применяют ангиографию – введение рентгеноконтрастного препарата в кровеносные сосуды. Ангиография может быть неселективной (общей) и селективной (избирательной). При неселективной ангиографии рентгеноконтрастный препарат вводится через периферический сосуд в общее кровеносное русло. При селективной – рентгеноконтрастный препарат вводится в интересующий сосуд.

рентгеноконтрастного вещества в брыжеечную вену – норма.

Избирательное контрастирование воротной вены называют портографией. Существует несколько способов введения контрастного препарата в воротную вену.

Портография с введением рентгеноконтрастного вещества в брыжеечную вену в настоящий момент является «золотым стандартом» в диагностике портосистемных шунтов. Это инвазивный метод. Животному под общим наркозом делают лапаротомию, катетеризируют брыжеечную вену, выводят магистраль от катетера за пределы брюшной полости. Далее через магистраль вводят рентгеноконтрастный препарат, который по брыжеечной вене попадает в воротную вену, и сразу же делают серию рентгенограмм (фото 6). Этот метод позволяет визуализировать воротную вену, шунт (фото 7) и сосуды печени.

КПВ – каудальная полая вена, ВВ – воротная вена.

Портография с введением рентгеноконтрастного вещества в паренхиму селезенки – менее инвазивный метод. Пункция селезенки проводится без лапаротомии, через брюшную стенку под контролем УЗИ. В паренхиму селезенки вводится рентгеноконтрастный препарат, который поступает в селезеночную вену, а из нее – в воротную вену. Делается серия рентгенограмм. Этот путь введения позволяет визуализировать те шунты, которые берут начало от селезеночной вены и от воротной вены после впадения в нее селезеночной вены.

При портографии с введением рентгеноконтрастного препарата в краниальную брыжеечную артерию не нужна лапаротомия, но требуется катетеризация бедренной артерии, по которой катетер под рентгенографическим контролем продвигается по брюшной аорте до краниальной брыжеечной артерии. Вводится контрастный препарат, который по брыжеечной артерии уходит в капилляры кишечника, а оттуда – в вены брыжейки и воротную вену.

Неселективная ангиография воротной вены неприменима при рентгенографии потому, что из-за большого количества близко расположенных в брюшной полости сосудов и контрастирования введенным препаратом петель кишечника и паренхиматозных органов невозможно интерпретировать полученное изображение.

Метод получил распространение в США, поскольку там находится большое количество научных центров, располагающих оборудованием для сцинтиграфии. Препарат содержит изотоп технеция с периодом полураспада около 6 часов. Его получают в изотопных генераторах непосредственно перед использованием. Для регистрации излучения применяют гамма-камеры.

Исследование неинвазивное (в случае с ректальным введением препарата), но оно позволяет только оценить, какая часть крови, поступающая от кишечника, идет в обход печени. То есть можно подтвердить наличие шунта, но не визуализировать его.

КТ-ангиография (КТА) – метод получения изображения сосудов при помощи компьютерного томографа. Преимуществом КТ-ангиографии является то, что этот метод позволяет визуализировать сосуды брюшной полости, в том числе и воротную вену, не прибегая к селективному контрастированию. Компьютерная томография, в отличие от рентгенографии, дает возможность работать с изображениями срезов и трехмерными моделями, и для нее сложная сосудистая анатомия брюшной полости помехой не является (фото 8).

При неселективной КТ-ангиографии рентгеноконтрастный препарат вводится в периферическую вену грудной конечности, откуда попадает в сердце, проходит малый круг кровообращения, возвращается в сердце и попадает в аорту. Из нисходящей аорты кровь с контрастным веществом попадает в сосуды селезенки и кишечника, а оттуда – в воротную вену. Прохождение контрастного препарата по сосудам – это динамический процесс. Обычно делается несколько серий сканирования в разные фазы прохождения контраста.

Для хорошей визуализации шунта необходимо, чтобы сканирование зоны интереса произошло во время нахождения максимального количества контрастного препарата в системе воротной вены. Время появления контрастного препарата в воротной вене зависит от скорости кровотока, которая может сильно отличаться у разных животных. На практике применяют два способа, позволяющих получить качественные изображения: измерение времени появления контраста в воротной вене по предварительной серии и болюс-трекер.

А – брюшная аорта, ВВ – часть воротной вены от кишечника до шунта, КПВ – каудальная полая вена, Ш – шунт, СВ – селезеночная вена.

Для измерения времени появления контраста в воротной вене перед предварительной серией сканирования вводят небольшое количество контрастного препарата, в момент начала введения препарата начинают сканирование одного и того же среза, расположение которого выбирают так, чтобы на нем были хорошо различимы нисходящая аорта, каудальная полая и воротная вены. Сканирование этого среза продолжается 1-2 минуты с периодичностью 1 раз в 0,5-2 секунды. По полученным изображениям определяют временной промежуток между внутривенным введением препарата и его появлением в воротной вене. На основании этого планируют и проводят серию с введением полной дозы контрастного препарата.

При методике «болюс-трекер», никаких предварительных серий не требуется, сразу вводится полная доза препарата, а используемый протокол исследования состоит из отслеживающей серии и серий спирального сканирования. Во время отслеживающей серии с периодичностью 1 раз в 1-2 секунды сканируется один и тот же срез, по которому сразу же автоматически определяется рентгеновская плотность крови в просвете выбранного сосуда. Как только плотность превысит указанный порог (то есть в сосуде появится достаточное количество рентгеноконтрастного препарата), начинается спиральное сканирование зоны интереса. Последующие серии начинаются через заданное время после начала первой серии. Как правило, делается несколько серий сканирования в разные сосудистые фазы. Визуализируются крупные артерии и вены брюшной полости.

КТ-ангиография позволяет не только обнаружить шунт, но и всесторонне описать его топографию: исследовать, между какими сосудами происходит сброс крови, описать локализацию шунта, оценить его размеры, выявить наличие множественных шунтов, оценить перфузию печени.

Консервативное лечение направлено на уменьшение количества токсинов, поступающих из желудка и кишечника в воротную вену. Заключается в подборе корма, энтеросорбентов и назначении процедур, направленных на восстановление водного, глюкозного и электролитного баланса организма. Предполагает также профилактику печеночной энцефалопатии.

Хирургическое лечение заключается в частичном или полном, одномоментном или постепенном лигировании патологического сосуда. Для внепеченочных шунтов используют амероидные констрикторы и целлофановые лигатуры, для внутрипеченочных шунтов применяют эмболизацию внутрисосудистыми спиралями.

1. А. Гоф, А. Томас. Породная предрасположенность к заболеваниям у собак и кошек. М., «Аквариум», 2005.

2. К. Пратчке. Портосистемные шунты у собак: обзор подходов к диагностике и лечению. Veterinary Focus, 2010, 20.3

3. Дж. Д. Бонагура, Р. Кирк. Современный курс ветеринарной медицины Кирка. М., «Аквариум», 2005.

4. D. E. Thrall et al. Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology, Sixth Edition. Elsevier, 2013.

5. T. Schwarz, J. Saunders. Veterinary Computed Tomography. Wiley-Blackwell, 2011.

6. A. Bruehschwein et al. Contrast-enhanced magnetic resonance angiography for diagnosis of portosystemic shunts in 10 dogs. Vet RadiolUltrasound 2010, 51.

7. N. C. Nelson, L. L. Nelson. Anatomy of extrahepatic portosystemic shunts in dogs as determined by computed tomography angiography. Vet Radiol Ultrasound 2011, 52.

8. S. E. Kim et al. Comparison of computed tomographic angiography and ultrasonography for the detection and characterization of portosystemic shunts in dogs. Vet Radiol Ultrasound. 2013, 54.

9. A. Zwingenberger. CT diagnosis of portosystemic shunts. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 2009, 39.

10. G. Bertolini et al. Three-dimensional multislice helical computed tomography techniques for canine extra-hepatic portosystemic shunt assessment. Vet Radiol Ultrasound. 2006, 47.

источник

Печеночный шунт у собак – аномальное соединение ветвей воротной вены, при котором часть их идёт в обход печени.

Одной из крупных вен в организме является воротная вена (Vena portae), по её ветвям идёт отток крови из органов брюшной полости (желудок, кишечник, поджелудочная железа, селезёнка).

В норме печень – барьер в системе кровообращении, поэтому её основной функцией является обезвреживание токсических веществ, что обеспечивается особенностями строения.

В печени портальная вена разветвляется на крупный правый и левый сосуд (рис. 1, 2), сюда же входит и печёночная артерия (рис. 3).

Ткань печени состоит из печёночных долек в форме шестигранников, они построены из клеток — гепатоцитов, лежащих столбиками.

Далее артерия и вена делятся на более мелкие сосуды: в центре дольки на центральную артерию и вену, а к периферии идут сосуды меньшего диаметра (синусоидальные капилляры, которые очень плотно соприкасаются и «обвивают» гепатоциты. Такое строение печени напоминает «губку» и позволяет менять состав поступившей крови, выделяя из неё не только токсины, но и полезные вещества. Далее «очищенная» кровь проходит «обратный» путь по капиллярам в центральную вену. Вены каждой дольки объединяются и выходят из печени в виде крупных печёночных вен, которые впадают в другой крупный сосуд — каудальную полую вену. Её ветви отводят кровь и от тазовых конечностей, брюшной стенки, диафрагмы и сердца.

Одним из тяжёлых заболеваний печени у собак является печёночный шунт. В переводе с английского языка само слово шунт «shunt» переводится как ответвление, а в ветеринарии имеется его синоним – анастомоз или дополнительный канал. Эта патология может встречаться в следующих вариантах:

- Внутрипечёночный шунт – соединение между венами в самой ткани печени. Как правило, регистрируется у собак крупных пород.

- Внепечёночный шунт — нарушение соединения полой вены с сосудами других органов (встречается и у кошек).

- Врождённый печёночный шунт — нарушение формирования полой вены во внутриутробном периоде.

- Приобретенный печёночный шунт развивается при тяжёлых поражениях печени, в результате которых не функционируют сосуды самого органа. Это вызывает нарушение прохождения крови в печень по воротной вене. В вене резко повышается давление, примерно в 5-7 раз (портальная гипертензия). Для нормализации состояния кровь проходит по коллатеральным сосудам (дополнительным боковым сосудам или шунтам).

- Портокавальный печёночный шунт – анастомоз между воротной и каудальной полой веной. Во время внутриутробного развития такое соединение сосудов — норма. Это объясняется тем, у что плода от пупочной вены отходит специальный венозный проток, который соединяет напрямую воротную и каудальную полую вену. То есть молозиво или молоко минует печень. В таком возрасте для организма это не опасно, поскольку иммунные тела, которые несет материнское молоко, защищают молодой организм от интоксикации. Через несколько часов после рождения и примерно до месячного возраста венозный проток должен зарасти, что в свою очередь позволяет животному начать переваривать более «сложную» пищу.

Опасность в том, что кровь, идущая из воротной вены, в том числе из кишечника, богата аммиаком, который является сильным ядом, особенно для нервной системы. Предрасположены к наличию у них портокавального печеночного шунта молодые собаки в возрасте 1-2 года карликовых пород, особенно йоркширские терьеры.

Портосистемный печёночный шунт или анастомоз между портальной веной и другими сосудами внутри печени или органами желудочно-кишечного тракта и селезёнкой. Такие шунты могут быть приобретёнными и врождёнными. К последнему, кроме уже описанной выше формы, относится разновидность врождённого анастомоза, при которой «неочищенная кровь» из полой вены попадает в правую непарную вену, ветви которой собирают кровь от кожи и мышц спины, от грудных позвонков, грудной стенки.

Существуют разные мнения относительно возраста проявления портосистемного печёночного шунта у собаки. Одни источники указывают возраст до 3 лет, другие такую взаимосвязь отрицают. Однако есть породная предрасположенность: той – терьеры, йоркширские терьеры, вест-хайленд-уайт-терьеры, ши-тсу, бишон-фризе, тибетские спаниели и другие карликовые и декоративные породы.

Симптомы проявления печёночного шунта у собаки зависят от:

- возраста животного: молодой организм быстрее и более остро реагируют на интоксикацию;

- природу шунта (врождённый или приобретённый);

- количество шунтов (единичный или множественные);

- длительности течения патологии;

- общего состояния печени и организма в целом.

Портокавальный шунт может проявляться по-разному:

- малозаметными признаками: небольшое истощение, отставание в развитии;

- крайней формой – гепатоэнцефалическим синдромом;

- тяжелейшей формой нарушения функционирования прежде всего центральной нервной системы и организма в целом.

Портосистемный (приобретённый) шунт: при серьезных патологиях в печени, при портальной гипертензии возрастает давление крови на стенку воротной вены, через которую в брюшную полость выходит часть плазмы крови и лимфы, что приводит к скоплению жидкости в брюшной полости — асциту у собак.

Диагностика печёночного шунта у собаки заключается в трёх основных этапах:

Общие клинические исследования крови и мочи, по которым ветеринарный специалист может увидеть общее состояние организма. В моче могут присутствовать конкременты (камни) из мочекислого аммония.

Биохимические исследования крови с целью контроля работы печени:

- аммиак: его уровень увеличивается между кормлениями;

- желчные кислоты, желчные ферменты: значение выше нормы (тест проводится до и после кормления);

- азот мочевины, глюкоза и холестерин: показатели ниже нормы.

Методы визуальной диагностики, которые позволяют диагностировать местоположение и количество шунтов. К ним относятся:

- УЗИ: специалист может увидеть изменения в структуре тканей печени, её кровеносной системе. При отсутствии высококлассного оборудования сам печёночный шунт найти сложно. Поэтому используют более информативную допплерографию – УЗИ сосудов как самой печени, так и сосудов брюшной полости (рис. 7 Д).

- Рентгенография при введении рентгеноконтрастных веществ в брыжеечную вену или в ткань селезёнки, которые распространяются по кровотоку, доходят до сосудов печени и проходят по шунтам. В этот момент проводится рентгенография и специалист чётко видит расположение и количество шунтов.

- магнитно-резонансная и компьютерная томография позволяют без контраста смоделировать трёхмерную картинку, точно узнать о состоянии сосудов печени и брюшной полости (рис. 7 Г).

После полного обследования в зависимости от состояния пациента ветеринарный специалист может рекомендовать:

Оно направлено на закрытие анастомоза и восстановление анатомически правильного кровообращения. Этого добиваются наложением лигатуры (нити) или констриктора (кольца). Если у собаки внутрипечёночный шунт, то в измененный сосуд вводят «трёхмерную» спираль, которая внутри превращаются в эмбол — частицу, закрывающую просвет шунта.

Направлено, прежде всего, на нормализацию состояния пациента, поэтому рекомендуется:

- малобелковая диета, которая позволит снизить количество азота, а, следовательно, и аммиака в организме. Диета в данном случае является малоэффективным методом, приемлемым лишь в случае, если в данный момент невозможно провести оперативное лечение;

- использование различных энтеросорбентов — веществ, поглощающих токсические вещества;

- нормализация обмена веществ.

Прогноз при печеночном шунте у собаки зависит от возраста, общего состояния организма. Если поражения печени и других органов незначительны, то прогноз благоприятный. Длительная интоксикация ведёт к гибели животного.

Печеночный шунт – опасное для жизни собаки состояние, правильно диагностировать и назначить лечение может только ветеринарный специалист.

источник

Неожиданным является то, что врожденные патологии сосудов у собак встречаются гораздо чаще, чем у человека. Эти заболевания также диагностируются у кошек, но намного реже, чем у собак.

Наиболее часто встречаемой врожденной патологией сосудов у собак является присутствие портосистемных шунтов. Дифференциальная диагностика врожденных и приобретенных портосистемных шунтов приводится далее. У кошек приобретенные портосистемные шунты являются редкостью.

Врожденные портосистемные шунты представляют собой аномальные соединения между сосудами воротной системы печени и сосудами системного кровообращения. Обычно это один сосуд или максимально двойной сосуд, локализованный внутри печени или вне ее структуры. У собак крупных пород обычно выявляют внутрипеченочные портосистемные шунты, а у собак мелких пород — внепеченочные портосистемные шунты, хотя такая взаимосвязь наблюдается не всегда. У кошек могут развиваться оба типа шунтов.

Внепеченочные портосистемные шунты представляют собой аномальное сосудистое соединение между воротной веной или одной из ее ветвей (левой желудочной, селезеночной, краниальной или каудально-мезентериальной или гастродуоденальной венами) и нижней полой веной или непарной веной.

Внутрипеченочные портосистемные шунты могут быть левосторонними. В этом случае они называются персистирующим (открытым) венозным протоком, сохранившимся у животного после рождения. Кроме того, шунты могут быть правосторонними или могут локализоваться в центре печени — в этих случаях они считаются аномалией сосудистого строения.

Патофизиология врожденных портосистемных шунтов в значительной степени связана с поступлением нефильтрованной крови непосредственно в большой круг кровообращения, что приводит к гипераммониемии и печеночной энцефалопатии. Изредка бактериемия может привести к развитию вторичной инфекции.

- Врожденные портосистемные шунты

- Обычно единственный или не более чем двойной сосуд

- Могут быть внутрипеченочные или внепеченочные

- Приобретенные портосистемные шунты

- Обычно множественные сосуды

- Обычно внепеченочные

Давление в воротной вене обычно в пределах нормы или снижено, поэтому асцит отсутствует до тех пор, пока концентрация альбуминов в крови не станет очень низкой Портальная гипертензия присутствует постоянно, поэтому часто развивается асцит Обычно нет основного заболевания печени, поэтому желтуха или другие признаки печеночной недостаточности не развиваются Обычно основной причиной нарушения является тяжелое поражение печени, поэтому часто присутствуют желтуха и другие признаки заболевания Возраст примерно 75% животных составляет менее 1 года В основном (но не всегда) встречаются у стареющих собак дотелиальной функции печени и организма в целом может также способствовать повышению риска возникновения инфекции. Дополнительными эффектами шунтирования портальной крови в обход печени являются атрофия печени и снижение метаболической активности в печени, что способствует неэффективному использованию питательных веществ, отставанию животных в росте и потере массы тела.

Атрофия печени и изменения функции печеночных органелл отчасти развиваются из-за изменений перфузии печени. Портальная кровь обычно обеспечивает около 50% потребности печени в кислороде, но она заметно снижается при портосистемном шунте. У животных с портосистемным шунтом обычно отмечается гиперплазия артериол с целью восполнения сниженного портального кровотока, но гипоперфузия печени все равно присутствует в некоторой степени. Кроме того, портосистемные шунты приводят к снижению доставки «гепатотропных факторов» к печени, таких как инсулин, что способствует атрофии печени. Однако следует отметить, что, хотя у животных с портосистемными шунтами обнаруживают уменьшение размеров печени, атрофия печени, видимо, не прогрессирует в течение жизни, скорее печень достигает «стабильного» небольшого размера, и такой остается.

Типичные клинические признаки врожденных портосистемных шунтов — это нарушения со стороны ЖКТ, мочевыводящей и нервной систем. Животные чаще всего поступают в клинику с данными о неврологических приступах агрессии и угнетения, типичных печеночной энцефалопатии (ПЭ), а не с внезапным острым кризом ПЭ. Симптомы ПЭ чаще ярко выражены через один-два часа после кормления, но далеко не всегда можно выявить эту связь с кормлением. Животные с врожденными аномалиями сосудов печени при остром кризе часто впадают в кому; кроме того, у них могут отмечаться судороги. Часто отмечается непереносимость лекарственных препаратов, например слишком долгий период восстановления после обычной анестезии, проводимой по поводу кастрации. У животных с портосистемным шунтом также возможно развитие перемежающейся рвоты или диареи. Симптомы поражения мочевыводящих путей включают гематурию, связанную с уратных конкрементов, и полиурию/полидипсию. Нарушение способности концентрировать мочу может являться следствием снижения концентрационного градиента в почках, возникшего на фоне низкой концентрации мочевины, и повышения уровня кортизола, возникшего вследствие уменьшения его разрушения в печени. У собак и кошек с врожденными портосистемными шунтами часто (но не всегда) наблюдается замедление роста и развития по сравнению с однопометными животными, и у них чаще развиваются сопутствующие врожденные аномалии, например крипторхизм у кобелей.

С помощью лабораторных исследований можно выявить признаки шунтирования крови и ухудшения функции печени, включающие низкий уровень мочевины и альбуминов, слабое повышение активности ферментов печени и микроцитарную анемию. Однако эти изменения неспецифичны, и в некоторых случаях все показатели могут быть в норме.

Более чувствительным показателем является увеличение концентрации желчных кислот или аммиака после кормления ± натощак, но окончательный диагноз врожденного портосистемного шунта основывается на визуализации шунтирующего сосуда с помощью ультразвукового исследования, контрастной портографии или на операции. Портальная сцинтиграфия является полезным методом для определения фракций шунтируемой крови, но с ее помощью нельзя различить врожденные и приобретенные портосистемные шунты.

Лечение врожденного портосистемного шунта традиционно сводится к частичному или полному лигированию шунтирующего сосуда, которое обычно проводится в специализированной клинике. Медикаментозное лечение описано в другом разделе и рекомендуется за несколько недель до операции, чтобы стабилизировать состояние животного, и в течение двух месяцев после операции. Бывает, что некоторые собаки хорошо себя чувствуют в течение длительного времени при проведении только медикаментозной терапии, особенно если на момент поступления они находятся в более зрелом возрасте. Животному в состоянии криза печеночной энцефалопатии, в коме или с судорогами для спасения жизни может потребоваться интенсивная терапия, и она может быть очень эффективной.

Имеются публикации о многих других врожденных патологиях сосудов у собак и реже — у кошек, но все они отмечаются редко, по сравнению с врожденными портосистемными шунтами. Они включают:

- дисплазию микрососудов ( M V D ) ;

- гипоплазию воротной вены;

- врожденные артериовенозные фистулы.

Во многих случаях клиническая картина напоминает врожденные портосистемные шунты с признаками шунтирования, включая печеночную энцефалопатию у молодых животных. Однако очень важно клинически различать их, поскольку большинство этих патологий приводит к портальной гипертензии, тогда как у большинства собак с врожденными портосистемными шунтами давление в воротной вене нормальное или сниженное, если у них нет сопутствующей гипоплазии воротной вены. Поэтому собаки с другими аномалиями сосудов будут поступать с классическими признаками портальной гипертензии, такими как асцит и отек стенки кишечника, с язвами или без них, тогда как у собак с врожденными портосистемными шунтами асцит и отеки не развиваются до тех пор, пока концентрация альбуминов в крови не станет очень низкой. Следовательно, хотя другие врожденные аномалии сосудов встречаются редко, важно знать об их существовании, поскольку возможны другие причины высокой концентрации желчных кислот или аммиака в крови и развития энцефалопатии у молодых собак. Существует частичное совпадение между некоторыми из этих состояний и нецирротической портальной гипертензией (см. выше), и клинические данные и рекомендации по лечению всех этих нарушений очень сходны.

Исключением являются врожденные артериовенозные фистулы, когда наиболее эффективным методом лечения является хирургическая резекция пораженной доли печени.

M V D является врожденной патологией, наблюдающейся у некоторых пород собак, особенно у керн терьеров и йоркширских терьеров. Это заболевание можно ошибочно принять за врожденный портосистемный шунт, поскольку у животных отмечаются очень сходные клинические признаки и данные лабораторных исследований.

Однако клинические признаки при M V D и повышение концентрации желчных кислот менее выражены, чем у большинства собак с рожденными портосистемными шунтами. У некоторых собак с M V D отсутствуют явные клинические признаки, но выявляются постоянно повышенный уровень желчных кислот и непереносимость лекарственных препаратов. Шунтируемые фракции на транспортальной сцинтиграфии у собак с M V D обычно гораздо меньше, чем у собак с врожденными портосистемными шунтами (менее 15%, по сравнению с 80%, и выше при портосистемных шунтах). M V D диагностируется на основании исключения наличия крупного шунтирующего сосуда и биопсии печени, на которой видны изменения, очень сходные с образцами биопсии печени, взятыми у собак с врожденными портосистемными шунтами.

Предполагается, что у этих собак выявляется шунтирование на микроскопическом уровне, что может быть проявлением гипоплазии воротной вены. Иногда у собак в дополнение к крупному шунтирующему сосуду может быть сопутствующая M V D или другие микроскопические аномалии сосудов; у таких собак функциональные пробы печени снижаются до нормы после хирургического лигирования портосистемного шунта, и они могут быть в группе риска по развитию послеоперационной портальной гипертензии. Лечение M V D может быть только медикаментозным, поскольку отсутствует крупный шунтирующий сосуд, который необходимо лигировать. К счастью, состояние у этих собак заметно улучшается на фоне проведения только медикаментозной терапии. Медикаментозное лечение такое же, как при врожденных портосистемных шунтах

© VetConsult+, 2016. Все права защищены. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на ресурс. При копировании либо частичном использовании материалов со страниц сайта обязательно размещать прямую открытую для поисковых систем гиперссылку, расположенную в подзаголовке или в первом абзаце статьи.

источник

Портосистемный шунт у карликовых пород собак: диагностика, операция, реабилитация.

Авторы статьи: врач анестезиолог — реаниматолог Грядунова Ф.А.,

ветеринарный врач, хирург, к.в.н. Кулешова О.А.,

ветеринарный врач, хирург, к.в.н. Ягникова Я.А.

Портосистемный шунт — это аномальный сосуд между воротной системой печени и каудальной полой веной, по которому часть крови от кишечника, насыщенная токсическими веществами, минуя печень, попадает в общий кровоток. В норме данный сосуд существует у плода в период его внутриутробного развития, однако к моменту рождения атрофируется, а кровь продолжает циркулировать через воротную вену печени, где происходит ее дезинтоксикация. Однако при нарушении внутриутробного развития микрососудистого русла печени возникает внутрипеченочная портальная гипертензия, что, по мнению некоторых авторов, приводит к незакрытию рудиментарных сосудов и, как следствие, формированию полноценного портосистемного шунта.

Портосистемный шунт у карликовых пород собак является врожденной патологией, и данный аномальный сосуд является внепеченочным.

Клиническое проявление шунта у карликовых пород собак связано с воздействием на организм токсических веществ, образующихся вследствие распада высокобелкового корма, поступающих от кишечника в системный кровоток по шунту, минуя печень. Эти токсические вещества вызывают общую интоксикацию всего организма. Постепенное накопление токсических веществ в организме, обусловленное утратой печенью функции детоксикации из-за атрофии ее паренхимы в результате гипоплазии воротной системы (активное функционирование шунта), приводит к развитию ярких клинических симптомов.

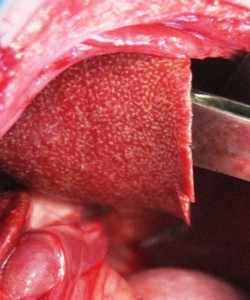

Дистрофические изменения печени при наличии шунта (интраоперационный вид).

Основной клинический симптом — появление признаков поражения ЦНС после кормления — гиперсаливация, атаксия, безудержное стремление животного вперед (при этом собака натыкается на впереди стоящие предметы), тремор, судороги, уремический запах, немотивированная агрессия. По сравнению с однопометниками собаки с шунтом менее активные, отстают в росте, периодически страдают расстройствами желудочно-кишечного тракта (рвота, диарея, извращение аппетита), а также у животных с шунтом отмечается гипогликемия, которая может проявляться потерей сознания.

Основным методом диагностики портосистемного шунта является ультразвуковое исследование (УЗИ) печени и её сосудистой системы. Благодаря высокочувствительным современным УЗИ аппаратам возможно обнаружение шунта у животного. При допплерографии в месте впадения шунта в каудальную полую вену определяется регургитация, визуализируемая на эхограмме в виде «языка пламени».

УЗИ (допплерография) пациента с шунтом. Определяется регургитация в виде «языка пламени».

У животных с шунтом отмечаются характерные изменения по печени при УЗИ: резкое уменьшение размера печени, паренхима печени более плотная, сосуды в печени не выражены. Также отмечаются изменения и в других органах брюшной полости. На фоне нарушения метаболизма, у молодого животного с шунтом отмечается минерализация лоханок почек и наличие песка и уролитов в мочевом пузыре.

УЗИ печени у молодого животного с шунтом: печень резко уменьшена в размерах, сосудистое русло не выражено, паренхима печени гиперэхогенная (плотная) мелкозернистая.

Не таким чувствительным, но дополнительным методом диагностики шунта является рентген брюшной полости в боковой проекции. На данной рентгенограмме при наличии аномального сосуда отмечается, что фигура печени резко уменьшена (по отношению к последнему ребру), рентгеноконтрастность органа повышена, выявляются признаки метеоризма и копростаза.

Рентгенограмма брюшной и грудной полостей в боковой проекции. Йоркширский терьер, 13 мес. Печень (контуры обозначены пунктиром) резко уменьшена в размере по отношению к последнему ребру.

Лабораторная диагностика (анализы крови) являются неотъемлемой частью в диагностике портосистемного шунта. При наличии данной патологии у животных могут отмечаться следующие изменения.

По ОКА крови определяют, как правило, следующие изменения:

- анемию, вызванную изменением концентрации железа в сыворотке крови и функциональным нарушением его транспорта;

- лейкоцитоз, обусловленный недостаточной очисткой крови.

По Б/Х анализу крови выявляют:

- повышение концентрации печеночных ферментов (АЛТ, АСТ);

- гипоальбуминемию с уменьшением содержания общего белка, что связано с атрофией печени и снижением ее синтетической функции;

- снижение содержания мочевины в крови (печень является основным местом образования мочевины, при снижении функции печени уровень мочевины также падает).

Анализ на желчные кислоты. Это метод выбора для оценки функции печени у собак с шунтом. Как правило, после кормления в печени синтезируются, конъюгируются и секретируются желчные кислоты в желчные канальцы; затем желчные кислоты поступают в желчный пузырь, а далее в двенадцатиперстную кишку. Реабсорбируясь из подвздошной кишки, желчные кислоты по воротной вене поступают обратно в печень. Таким образом, у собак с шунтом наблюдают стойкое повышение данного показателя через 2 ч после кормления вследствие их поступления в системный кровоток, минуя печень. Достоверным является не только резкое повышение желчных кислот через 2 ч после кормления, но также парное увеличение этих показателей (натощак и после кормления). При ложноотрицательных результатах данных показателей выполняют тест на толерантность к аммиаку.

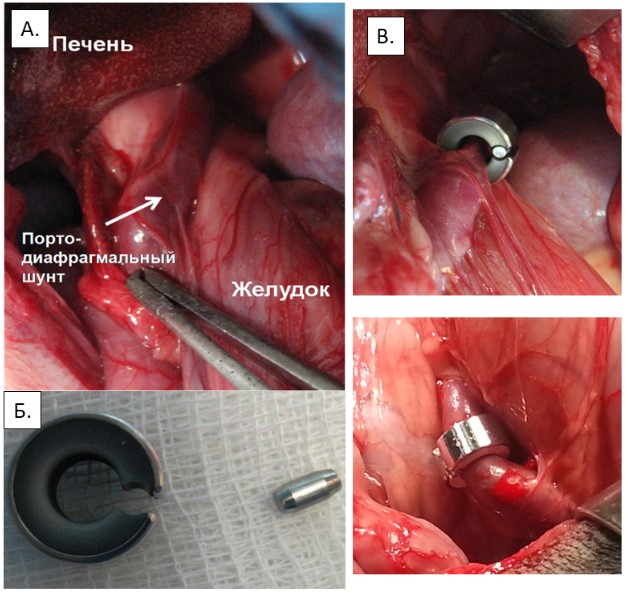

Основным и единственным методом лечения данной патологии является операция. Данная операция заключается в выявлении и лигировании шунта. Для лигирования шунта в своей практике мы используем амероидные констрикторы. Использование амероидных констрикторов является приоритетным. Внутренний слой констриктора из специального полимера обладает способностью постепенно «набухать» во влажной среде, обеспечивает постепенное закрытие патологического сосуда, не вызывая резкого повышения давления в воротной вене печени, препятствуя ее отеку и возникновению таких осложнений, как коагулопатия, асцит и гибель в раннем послеоперационном периоде от болевого шока.

Этапы оперативного лечения шунта. Рис. А. – Доступ в брюшную полость. Ревизия печени и её сосудов. Выявление шунта. Рис. Б. – Подбор амероидного констриктора с учетом диаметра шунта. Рис. В. – Установка амероидного констриктора на шунт (лигирование шунта).

В среднем операция длится около 10-15 минут. Наркоз является комбинированным (газовый наркоз и эпидуральная анестезия). Наркоз в такой комбинации является «щадящим» для измененной печени при наличии шунта. Так как основной риск после операции связан с тем, что печени не может полностью выполнять свою защитную и синтетическую функцию для организма. Именно с этим и связано, что стойкий положительный результат от хирургического лечения данной патологии отмечается у животных до 1 года, пока печень не полностью атрофирована на фоне активного функционирования шунта. Чем раньше животное прооперировано, тем больше у него шансов на полное выздоровление!

Очень часто в наш центр животные с поставленным данным диагнозом поступают в критическом состоянии. На основании практического опыта нами выработана определенная концепция ведения данных пациентов. Как правило, мы готовим данных животных к операции, что способствует в определенной степени снижению риск развития послеоперационных необратимых осложнений. Перед операцией владельцы животного приобретают кровь и плазму, что необходимо для поддержания и восстановления печени после операции.

После операции животное в среднем от 3-5 дней находится в стационаре клиники, под наблюдением врачей. Ежедневно животному в рамках стационара выполняют забор анализов крови и УЗИ брюшной полости для оценки функции печени после операции.

Послеоперационный период в домашних условиях несложный. Животным назначается специальная низкобелковая диета на 12 мес и препараты для восстановления функции печени. Также необходимо будет обрабатывать шов 1 раз в день в течение 12 дней. Носить защитную попону или воротник для сохранности шва до его снятия. Снятие швов происходит на 12 день. После снятия швов животному выполняют УЗИ печени и ее сосудов и забор крови на общий клинический и биохимический анализ. С учетом особенностей восстановления печени у данного животного владельцам будет рекомендован график повторных осмотров и контроля анализов крови в отдаленный послеоперационный период. Через 12 мес при отсутствии жалоб владельца на общее состояние собаки и ухудшения анализов крови животное переводят на полнорационный корм.

Если Вашему животному поставили диагноз ШУНТ, то Вы можете проконсультироваться по данной проблеме с дежурным доктором, позвонив на регистратуру центра по номеру 8-(962)-952-66-77.

источник