Желчный пузырь является резервуаром для желчи, его емкость около 40 см 3 . Широкий конец пузыря образует дно, суженный — его шейку, переходящую в пузырный проток, по которому желчь попадает в пузырь и выделяется из него. Между дном и шейкой расположено тело пузыря. Пузырь снизу и с боков покрыт брюшиной, верхняя его часть прилежит к печени. Стенки пузыря снаружи образованы рыхлой волокнистой соединительной тканью, имеют мышечную оболочку и слизистую оболочку, образующую складки и ворсинки, что способствует интенсивному всасыванию воды из желчи. Пузырный проток, соединяясь с общим печеночным протоком, образует общий желчный проток длиной около 7 см. Общий желчный проток между листками печеночно-двенадцатиперстной связки направляется вниз, прободает стенку нисходящей части двенадцатиперстной кишки и вместе с протоком поджелудочной железы открывается на вершине большого сосочка двенадцатиперстной кишки. В месте впадения общего желчного протока в двенадцатиперстную кишку имеется гладкомышечный сфинктер, регулирующий поступление желчи в кишку. Возрастные особенности печени и желчного пузыря У новорожденного печень больших размеров и занимает более половины объема брюшной полости. Масса печени новорожденного 135 г, что составляет 4,0—4,5% массы тела <у взрослых — 2—3%). Левая доля печени по размерам равна правой или больше ее. Нижний край печени выпуклый, под ее левой долей располагается ободочная кишка. У новорожденных нижний край печени по правой средне-ключичной линии выступает из-под реберной дуги на 2,5— 4,0 см, а по передней срединной линии — на 3,5—4,0 см

ниже мечевидного отростка. Иногда нижний край печени достигает крыла правой подвздошной кости. У детей 3—7 лет нижний край печени находится ниже реберной дуги на 1,5—2,0 см (по среднеключичной линии). После 7 лет нижний край печени из-под реберной дуги уже не выходит: под печенью располагается только желудок. Начиная с этого времени скелетотопия печени ребенка почти не отличается от скелетотопии взрослого человека. У детей печень очень подвижна, и ее положение легко изменяется при изменении положения тела.

Желчный пузырь у новорожденного удлиненный (3,4 см), однако дно его не выступает из-под нижнего края печени. К 10—12 годам длина желчного пузыря возрастает примерно в 2—4 раза.

Проецируется желчный пузырь на переднюю брюшную стенку ниже реберной дуги, на 2 см вправо от передней срединной линии. Книзу от желчного пузыря располагаются двенадцатиперстная кишка, петли брыжеечной части тонкой кишки и поперечная ободочная кишка.

Поджелудочная железа имеет длину около 15—20 см и массу 60—100 г. Железа имеет серовато-красный цвет, дольчатая, расположена забрюшинно, на задней брюшной стенке поперечно на уровне I—II поясничных позвонков. У поджелудочной железы выделяют широкую головку, расположенную внутри изгиба двенадцатиперстной кишки, удлиненное тело и хвост, достигающий ворот селезенки. Железа покрыта тонкой соединительнотканной капсулой. Поджелудочная железа по существу состоит из двух желез — экзокринной, вырабатывающей у человека в течение суток 500—1000 мл панкреатического сока, и эндокринной, продуцирующей гормоны, регулирующие углеводный и жировой обмен.

Экзокринная часть поджелудочной железы представляет собой сложную альвеолярно-трубчатую железу, разделенную на дольки тонкими соединительнотканными перегородками, отходящими от капсулы. Дольки железы состоят из ацинусов, имеющих вид пузырьков, образованных железистыми клетками. Секрет, выделяемый клетками, по внутридольковым и дрльковым протокам поступает в проток поджелудочной железы, открывающийся в просвет двенадцатиперстной кишки на вершине ее большого сосочка

Эндокринная часть образована группами округлых или неправильной формы клеток, образующих панкреатические островки (островки Лангерганса) диаметром 0,1— 0,3 мм, расположенных среди железистых экзокринных кле-тск. Количество островков у взрослого человека колеблется от 200 тыс. до 1800 тыс.

Возрастные особенности поджелудочной железы

Поджелудочная железа новорожденного очень мала, ее длина составляет 4—5 см, масса равна 2—3 г. К 3—4 месяцам масса железы увеличивается в 2 раза, к трем годам достигает 20 г. В 10—12 лет масса железы равна 30 г. У новорожденных детей поджелудочная железа относительно подвижна. Топографические взаимоотношения железы с соседними органами, характерные для взрослого человека, устанавливаются в первые годы жизни ребенка.

Брюшинная полость. Брюшина

Брюшная полость, или полость живота, ограничена вверху диафрагмой, сзади — позвоночником и прилежащими к нему мышцами, спереди и с боков — передней и боковыми стенками живота, внизу — костями и мышцами таза. Изнутри брюшная полость выстлана внутрибрюшной фасцией, образованной переходящими одна в другую фасциями, покрывающими мышцы, участвующие в формировании стенок живота.

Брюшинная полость — это узкая щель, ограниченная брюшиной, покрывающей внутренние органы, расположенные в брюшной полости, и стенки живота. Брюшина представляет собой тонкую, прочную серозную оболочку, образованную пластинкой соединительной ткани, покрытой со стороны брюшинной полости плоскими эпителиальными клетками — мезотелием. У брюшины выделяют пристеночный листок (париетальную брюшину), выстилающий изнутри стенки живота, и внутренностный листок (висцеральную брюшину), покрывающий желудок, печень, селезенку, большую часть тонкой кишки и другие органы. Брюшина представляет собой непрерывную пластинку, переходящую со стенок живота на внутренние органы и с внутренних органов на стенки живота. Общая поверхность (площадь) брюшины у взрослого человека составляет примерно 1,7 м 2 . Между листками висцеральной и париетальной брюшины имеется узкая, щелевидная брюшинная полость (полость брюшины), в которой находится небольшое количество серозной жидкости. Эта жидкость, выделяющаяся в брюшинную полость из кровеносных капилляров, смачивает брюшину и облегчает скольжение ее листков друг относительно друга (при перистальтике желудка, кишок, изменениях положения тела). У мужчин брюшинная полость замкнутая, у женщин — через маточные трубы и полость матки сообщается с внешней средой.

Между париетальной брюшиной изнутри и внутрибрюшной фасцией снаружи в некоторых местах имеется жировая клетчатка. На задней брюшной стенке, позади заднего листка париетальной брюшины, клетчатку называют забрюшинной; в ней располагаются почки, надпочечники, поджелудочная железа и другие забрюшинно расположенные органы.

Висцеральный листок брюшины покрывает внутренние органы. Одни органы брюшина покрывает со всех сторон.

Это желудок, брыжеечная часть тонкой кишки, слепая, поперечная, сигмовидная ободочные кишки, печень, селезенка, матка и маточные трубы. Такие органы называют внутрибрюшинно (интраперитонеально) расположенными органами, т.е. покрытыми брюшиной со всех сторон. Другие органы покрыты частично, с трех сторон, их называют мезоперитонеально расположенными органами. Органы, лежащие вне брюшины, позади ее париетального листка, называют внебрюшинно (экстраперитонеально) расположенными органами. Если интраперитонеально лежащий орган расположен таким образом, что к нему от стенки живота (от париетальной брюшины) идут два листка брюшины, то эти листки получили название брыжейки (брыжейка тонкой кишки, брыжейка поперечной ободочной кишки). Два листка брюшины, идущие от ворот печени к малой кривизне желудка и двенадцатиперстной кишке, называют малым сальником, а листки, свисающие вниз от большой кривизны желудка и покрывающие спереди петли тонкой кишки, получили название большого сальника (из-за наличия между листками образующей его брюшины скоплений жировой ткани).

В связи со сложными взаимоотношениями брюшины с внутренними органами в брюшинной полости выделяют углубления, более или менее изолированные пространства — сумки. Это печеночная (в ней располагается печень), преджелудочная (впереди желудка), сальниковая (позади желудка) сумки. Кроме того, имеются правый и левый брыжеечные синусы (по сторонам от корня брыжейки тонкой кишки), боковые каналы (с латеральной стороны от восходящей и от нисходящей ободочных кишок).

источник

Важными органами пищеварительного тракта являются крупные пищеварительные железы, участвующие в выработке пищеварительных соков: печень вкупе с желчным пузырем и поджелудочная железа (рис. 6.8). Их протоки открываются в верхнем отделе двенадцатиперстной кишки.

Рис. 6.8. Строение и расположение печени, желчного пузыря и поджелудочной железы

Печень часто называют химической лабораторией организма. Она выполняет важные и разнообразные функции:

- • участвует в процессах пищеварения как пищеварительная железа (вырабатывает желчь, необходимую для расщепления жиров);

- • выполняет функцию барьера: нейтрализует ядовитые продукты обмена веществ и попавшие извне токсины, которые поступают в печень с током крови; клетки эндотелия печеночных капилляров (клетки Купфера) способны поглощать и разрушать чужеродные вещества и частицы;

- • является депо для запасов питательных веществ организма (накапливает гликоген, синтезирующийся в клетках печени из глюкозы, который при необходимости вновь расщепляется на глюкозу, служащую основным источником энергии для клеток организма);

- • участвует в кроветворении на протяжении внутриутробного периода и в первые дни жизни;

- • участвует в гормональной регуляции;

- • участвует в теплообмене и теплорегуляции.

Печень является самой крупной железой человека, ее вес составляет почти 1,5 кг (примерно 1/50 массы тела, у новорожденных – около 1/20 массы тела). Располагается печень в правой подреберной области под диафрагмой. Верхняя поверхность печени выпуклая, нижняя неровная и имеет вдавления от располагающихся под ней органов. Выделяют две доли печени: правую (большую) и левую (меньшую). Снаружи печень покрыта брюшиной, под брюшиной фиброзная оболочка, волокна которой образуют с сосудами и нервами пучки и проникают внутрь печени, разделяя ее на дольки в 1–1,5 мл диаметром, количество которых достигает 500 тыс. Долька является структурно-функциональной единицей печени, она объединяет печеночные клетки (гепатоциты), синтезирующие желчь. По желчным капиллярам, расположенным между гепатоцитами, желчь поступает в правый и левый (соответственно основным долям печени) печеночные протоки, а затем общий печеночный проток. Желчь образуется в печени непрерывно, примерно 0,5–1,5 л за сутки. На нижней поверхности печени располагаются ворота печени, куда входят крупные печеночные сосуды (печеночная артерия, воротная вена), нервы, лимфатические сосуды, печеночный проток, выводящий из печени желчь в желчный пузырь.

Желчный пузырь прилегает к нижней поверхности печени, связан с ней общим печеночным протоком и имеет грушевидную форму. Желчь накапливается в желчном пузыре и по мере необходимости по желчному протоку поступает в двенадцатиперстную кишку: появление пищевой массы в двенадцатиперстной кишке стимулирует расслабление сфинктера желчного пузыря и выделение его содержимого в тонкий кишечник.

Поджелудочная железа – это крупная железа, обладающая внешней и внутренней секрецией. У взрослого человека поджелудочная железа весит от 80 до 90 г, в ней выделяют несколько отделов: головку, шейку, тело и хвост. Расположена она у задней стенки брюшной полости, головка находится в изгибе двенадцатиперстной кишки и обращена вниз, остальные части лежат горизонтально, занимая левую верхнюю часть брюшной полости вплоть до селезенки. Поджелудочная железа включает в себя два типа железистой ткани, функции которых совершенно различны. Мелкие дольки – ацинусы, каждый из которых снабжен своим выводным протоком – состоят из клеток, выделяющих панкреатический сок (от лат. pancreas – поджелудочная железа), который является пищеварительным секретом и содержит много ферментов. Протоки ацинусов объединяются в более крупные и впадают в выводной проток поджелудочной железы, расположенный вблизи общего желчного протока и соединяющийся с ним в месте впадения в двенадцатиперстную кишку. Эта железистая ткань поджелудочной железы относится к железам внешней секреции (экзокринным). Между ацинусами расположены мелкие группы клеток, не имеющие выводных протоков, – так называемые островки Лангерганса, которые являются железой внутренней секреции (эндокринной). Островковые клетки выделяют в кровь гормоны инсулин и глюка-гон, участвующие в обмене глюкозы в организме (см. Эндокринная система).

источник

У новорожденного печень больших размеров и занимает более половины объема брюшной полости. Масса печени новорожденного 135 г, что составляет 4,0-4,5% от массы тела

Рис.29. Выводные протоки печени и поджелудочной железы (схема). Стрелками показано направление движения секрета.

1 – желчный пузырь; 2 – желчный проток; 3 – общий печёночный проток; 4 –общий желчный проток; 5 – проток поджелудочной железы; 6 – двенадцатипёрстная кишка.

(у взрослых 2 — 3%). Диафрагмальная поверхность печени выпуклая, левая доля печени по размерам равна правой или больше её. Нижний край печени выпуклый, под ее левой долей располагается ободочная кишка. Верхняя граница печени по правой среднеключичной линии находится на уровне V ребра, а по левой — на уровне VI ребра. Левая доля печени пересекает реберную дугу по левой среднеключичной линии. У ребенка 3-4 месяцев место пересечения реберной дуги с левой долей печени в связи с уменьшением её размеров находится уже на окологрудинной линии. У новорожденных нижний край печени по правой среднеключичной линии выступает из-под реберной дуги на 2,5-4,0 см, а по передней срединной линии — на 3,5-4,0 см ниже мечевидного отростка. Иногда нижний край печени достигает крыла правой подвздошной кости. У детей 3-7 лет нижний край печени находится ниже реберной дуги на 1,5-2,0 см (по среднеключичной линии). После 7 лет нижний край печени из-под реберной дуги не выходит; под печенью располагается только желудок. Начиная с этого времени скелетотопия печени ребенка почти не отличается от скелетотопии взрослого человека. У детей печень очень подвижна, и ее положение легко изменяется при изменении положения тела.

Желчный пузырь у новорожденного удлиненный (3,4 см), однако дно его не выступает из-под нижнего края печени. К 10-12 годам длина желчного пузыря возрастает примерно в 2 раза. Проецируется желчный пузырь на переднюю брюшную стенку ниже реберной дуги, на 2 см вправо от передней срединной линии. Книзу от желчного пузыря располагаются двенадцатипёрстная кишка, петли брыжеечной части тонкой кишки и поперечная ободочная кишка.

Дата добавления: 2014-12-22 ; просмотров: 6166 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

источник

Печень, желчный пузырь и поджелудочная железа в организме человека

Печень — самая крупная железа тела человека. Масса ее составляет около 1500 г. Она выполняет несколько главных функций: пищеварительную, образует белок, обезвреживающую, кроветворную, осуществляет обмен веществ и др.

Печень расположена в области правого подреберья и в надчревной. По форме она напоминает клин, имеет верхнюю и нижнюю поверхности. Верхняя (диафрагмальная) поверхность выпуклая, прилегает к нижней поверхности диафрагмы; нижняя (висцеральная) направлена вниз и к нижележащим органам. Она вогнутая, содержит борозды и вдавленности от прилегающих внутренних органов. Верхняя и нижняя поверхности, соединяясь, образуют нижний острый и задний тупой края. На висцеральной поверхности печени находятся три борозды: одна фронтальная и две сагиттальные; выделяют также правую и левую доли. Правая и левая сагиттальные борозды соединяются глубокой поперечной бороздой, которую называют воротами печени. На висцеральной поверхности печени выделяют правую, левую, квадратную и хвостовую доли. На диафрагмальной поверхности можно рассмотреть только правую и левую доли, разделенные серповидной связкой печени.

Анатомическое строение печени

На диафрагмальной поверхности видны вдавления от прилегающих органов (сердца, нижней полой вены, позвоночника), а на висцеральной — вдавления от правой почки, надпочечника, правого изгиба ободочной кишки и двенадцатиперстной кишки. Левая доля печени соприкасается с желудком и пищеводом.

Брюшина покрывает печень почти со всех сторон, исключение составляют ворота печени, задний край и поперечная борозда. В местах, где брюшина из печени переходит на диафрагму, образуются связки, которые способствуют удержанию печени в соответствующем положении.

Под брюшиной находится тонкая плотная фиброзная оболочка; через ворота печени она проникает в ткань органа, сопровождает кровеносные сосуды и образует с ними междольковые прослойки. Учитывая распределение кровеносных сосудов и желчных протоков, в печени выделяют две доли, пять секторов и 8 сегментов. По своему строению печень — сложная разветвленная трубчатая железа, выводными протоками которой являются желчные протоки. Морфофункциональной единицей печени служит долька печени. Она имеет форму призмы, размеры ее в поперечнике составляют от 0,5 до 2,0 мм; у человека их насчитывается около 500 000. Каждая долька состоит из соединенных печеночных пластинок, или «балок» в виде сдвоенных, радиально направленных рядов печеночных клеток. В центре каждой дольки находится центральная вена.

Внутренние концы печеночных пластинок направлены к центральной вене, наружные — к периферии дольки. Внутри каждой печеночной пластинки между двумя рядами печеночных клеток находится желчный проток (каналец), который дает начало желчевыводящим путям. В центре дольки желчные протоки замкнутые, а на периферии они впадают в междольковые желчные протоки. Последние, соединяясь, образуют более крупные протоки, а затем формируются правый и левый печеночные протоки, выходящие из соответствующих долей печени. У ворот печени они образуют общий печеночный проток длиной 4— б см. Затем этот проток соединяется с пузырным протоком и формируется общий желчный проток, который впадает в двенадцатиперстную кишку.

Местоположение печени в организме человека

Печень лежит в правом подреберье и не выступает за пределы реберной дуги. Справа нижний край правой доли пересекает реберную дугу на уровне VIII ребра. От конца этого ребра нижний край правой доли, а затем левой пересекает эпигастральную область в направлении VI ребра и заканчивается по среднеключичной линии. Верхняя граница справа по среднеключичной линии соответствует V ребру, слева — пятому-шестому межреберью. У пожилых людей и женщин нижняя граница печени находится несколько ниже, чем у молодых людей и у мужчин.

Иннервация. Ветви блуждающих нервов и печеночное (симпатическое) сплетение.

Кровоснабжение. В ворота печени входят собственная печеночная артерия и воротная вена. Артерия несет артериальную кровь, воротная вена – венозную кровь от желудка, поджелудочной железы, кишечника, селезенки. Внутри печени артерия и воротная вена разветвляются до междольковых артерий и междольковых вен, которые находятся вместе с желчными междольковыми проточками между дольками печени. От междольковых вен внутрь долек отходят широкие кровеносные капилляры (синусоиды), впадающие в центральную вену. В начальные отделы синусоидов впадают артериальные капилляры, отходящие от междольковых артерий. Центральные вены печеночных долек соединяются между собой, образуя поддольковые (собирательные) вены. Поддольковые вены сливаются друг с другом, укрупняются и в конечном итоге образуются 2 – 3 печеночные вены. Они выходят из печени в области борозды нижней полой вены и впадают в эту вену.

Желчный пузырь (vesica fellea, biliaris) является вместилищем, в котором происходит накопление желчи, ее концентрация за счет всасывания воды. Он расположен в передней части правой продольной борозды печени, имеет грушевидную форму, вмещает около 40—60 мл желчи. В нем различают дно, тело и шейку. Шейка желчного пузыря переходит в пузырный проток, который соединяется с общим печеночным протоком. Дно желчного пузыря соприкасается с париетальной брюшиной, а тело — с нижней частью желудка, двенадцатиперстной и поперечной ободочной кишок.

Стенка желчного пузыря состоит из слизистой, мышечной оболочек и покрыта брюшиной. Слизистая оболочка в шейке и пузырном протоке формирует спиральную складку; мышечная оболочка состоит из гладких мышечных волокон.

Иннервация. Ветви блуждающих нервов и печеночное сплетение (симпатическое).

Кровоснабжение. Желчепузырная артерия (из собственной печеночной артерии). Венозный отток: желчепузырная вена (приток воротной вены).

Возрастные особенности печени и желчного пузыря

У новорожденного печень больших размеров и занимает более половины объема брюшной полости. Верхняя граница печени по правой среднеключичной линии находится на уровне V ребра, а по левой – на уровне VI ребра. У ребенка 7 лет масса печени достигает 700 г. После 7 лет нижний край печени из-под реберной дуги не выходит; под печенью располагается только желудок. У детей печень очень подвижна, и ее положение легко изменяется при изменении положения тела. Окончательных размеров печень достигает после 20 – 29 лет.

Желчный пузырь у новорожденного удлиненный (3-4 см), однако дно его не выступает из-под нижнего края печени. К 10-12 годам длина желчного пузыря увеличивается примерно в 2 раза. Окончательные размеры он приобретает к 20-25 годам.

Поджелудочная железа является смешанной пищеварительной железой.У взрослого человека длина ее составляет 14—18 см, ширина 3—9 см, толщина 2—3 см, масса 70—80 г. В поджелудочной железе выделяют головку, тело и хвост.

Головка расположена на уровне I— III поясничных позвонков и прилегает к петле двенадцатиперстной кишки. Задняя поверхность головки лежит на нижней полой вене и аорте, спереди ее пересекает поперечная ободочная кишка.

Тело поджелудочной железы имеет форму треугольника и три поверхности — переднюю, заднюю и нижнюю, а также три края — верхний, передний и нижний.

Хвост поджелудочной железы доходит до ворот селезенки. Сзади хвоста находятся левый надпочечник и верхний конец левой почки.

Выводной проток поджелудочной железы проходит через всю железу, формируется путем слияния внутридольковых и междольковых протоков и впадает в просвет двенадцатиперстной кишки на ее большом сосочке, соединившись до этого с общим желчным протоком. В конце выводного протока находится сфинктер протока поджелудочной железы. Кроме того, через головку проходит добавочный проток поджелудочной железы, который открывается на малом сосочке двенадцатиперстной кишки.

Поджелудочная железа имеет дольковое строение. Дольки, выполняющие внешнесекреторную функцию, составляют основную массу железы. Между ними находится внутрисекреторная часть островков, которые выделяют гормон — инсулин.

Иннервация. Ветви блуждающих нервов (преимущественно правого), симпатические нервы из чревного сплетения.

Кровоснабжение. Передняя и задняя верхние поджелудочно-двенадцатиперстные артерии (из желудочно-двенадцатиперстной артерии), нижняя поджелудочно-двенадцатиперстная артерия (из верхней брыжеечной артерии). Венозный отток: в поджелудочные вены (притоки верхней брыжеечной, селезеночной и других вен из системы воротной вены).

Возрастные особенности поджелудочной железы.

Поджелудочная железа новорожденного имеет небольшие размеры. Длина равна 4-5 см, масса — 2-3 г. Железа располагается несколько выше, чем у взрослого человека. К 3-4 мес жизни масса железы увеличивается вдвое, к 3 годам достигает 20 г, в 10-12 лет ее масса равна 30 г. Вследствие отсутствия прочной фиксации к задней стенке брюшной полости поджелудочная железа у новорожденного относительно подвижна. К 5 – 6 годам железа принимает вид, характерный для железы взрослого человека.

источник

У новорожденного печень больших размеров и занимает более половины объема брюшной полости. Масса печени у новорожденного 135 г, что составляет 4,0—4,5 % от массы тела (у взрослых 2—3 %). Диафрагмальная поверхность печени выпуклая, левая доля печени по размерам равна правой или больше ее. Нижний край печени выпуклый, под ее левой долей располагается ободочная кишка. Верхняя граница печени по правой среднеключичной линии находится на уровне V ребра, а по левой — на уровне VI ребра. Левая доля печени пересекает реберную дугу по левой среднеключичной линии. Поперечный размер печени у новорожденного составляет 11 см, продольный — 7 см, вертикальный — 8 см. У ребенка 3—4 мес место пересечения реберной дуги с левой долей печени в связи с уменьшением ее размеров находится уже на окологрудинной линии. У новорожденных нижний край печени по правой среднеключичной линии выступает из-под реберной дуги на 2,5—4,0 см, а по передней срединной линии — на 3,5—4,0 см ниже мечевидного отростка. Иногда нижний край печени достигает крыла правой подвздошной кости. У детей 3—7 лет нижний край печени находится ниже реберной дуги на 1,5—2,0 см (по средней ключичной линии). У ребенка 7 лет масса печени достигает 700 г. После 7 лет нижний край печени из-под реберной дуги не выходит; под печенью располагается только желудок. Начиная с этого времени скелетотопия печени ребенка почти не отличается от скелетотопии взрослого человека. У детей печень очень подвижна, и ее положение легко изменяется при изменении положения тела. Окончательных размеров печень достигает после 20—29 лет. После 60—70 лет масса печени снижается, ее соединительная ткань разрастается. В гепатоцитах с возрастом увеличивается количество липофусцина, резко снижается число делящихся гепатоцитов, возрастают размеры их ядер.

Желчный пузырь у новорожденного удлиненный (3—4 см), однако дно его не выступает из-под нижнего края печени. К 10—12 годам длина желчного пузыря увеличивается примерно в 2 раза. Проецируется желчный пузырь на переднюю брюшную стенку ниже реберной дуги, на 2 см вправо от передней срединной линии. Книзу от желчного пузыря располагаются двенадцатиперстная кишка, петли брыжеечной части тонкой кишки и поперечная ободочная кишка. Окончательные размеры желчный пузырь приобретает к 20—25 годам. В пожилом возрасте появляются местные истончения стенок желчного пузыря, образуются бухтообразные выпячивания его стенок (особенно над областью его шейки).

источник

Желчный пузырь у новорожденного удлиненный (3,4 см), однако дно его не выступает из-поднижнего края печени.К 10—12 годам длина желчного пузыря возрастает примерно в2—4раза.

Проецируется желчный пузырь на переднюю брюшную стенку ниже реберной дуги, на 2 см вправо от передней срединной линии. Книзу от желчного пузыря располагаются двенадцатиперстная кишка, петли брыжеечной части тонкой кишки и поперечная ободочная кишка.

Возрастные особенности поджелудочной железы

Поджелудочная железа новорожденного очень мала, ее длина составляет 4—5см, масса равна2—3г. К3—4месяцам масса железы увеличивается в 2раза, к трем годам достигает 20 г. В10—12лет масса железы равна 30 г. У новорожденных детей поджелудочная железа относительно подвижна, Топографические взаимоотношения железы с соседними органами, характерные для взрослого человека, устанавливаются в первые годы жизни ребенка,

Питание должно полностью обеспечивать пластические процессы в организме и его энергетические затраты. Потребность в количестве и качественном составе питательных веществ (белков, жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов) зависит от возраста, массы тела, пола, выполняемой работы.

Энергозатраты в организме измеряют в калориях (или Джоулях). Одной калорией называют количество энергии, необходимое для повышения температуры воды на ГС (1 калория = 4,2 Дж). В организме при окислении 1 г белков образуется 4,1 ккал (килокалории), 1 г углеводов — 4,1 ккал, 1 г жиров — 9,3 ккал.

Данные о потребностях в энергии у работников различных видов труда приведены в таблице 1.

Суточная потребность энергии для лиц разных категорий труда (в ккал)

| Виды трудовой деятельности | Потребность в энергии в тече- |

| ние одних суток (в ккал) | |

| Учащиеся 8—11лет | 1900 |

| Учащиеся 12—14лет | 2400 |

| Люди умственного труда | 2800-3000 |

| Люди, занятые на механизиро- | 3000-3600 |

| ванных видах труда | |

| Работники физического труда, | 3200-4000 |

| в том числе частично механизи- | |

| рованного | |

| Люди, выполняющие тяжелую | 3700-5000 |

| физическую работу | (и больше) |

Для обеспечения жизненных потребностей организма в течение суток в пище при легкой работе должно быть не менее80—100г белков, а при тяжелых физических нагрузках —120—160г. Для детей количество белков при расчете на 1 кг массы тела должно быть больше, чем для взрослого, поскольку у растущего детского организма синтети-

ческие процессы протекают более интенсивно. Общее количество жиров в пище в сутки должно быть не менее 50 г, в том числе и животные жиры и растительные. Потребность в углеводах в течение суток составляет 400—500г.

Роль дыхания в жизнедеятельности человека. Этапы дыхания.

Дыхание — это процесс газообмена между организмом и внешней средой. Из внешней среды в организм поступает кислород, а во внешнюю среду выделяется углекислый газ. Кислород необходим клеткам, тканям, органам для процессов окисления, в результате которого высвобождается энергия. Углекислый газ (а также вода) является конечным продуктом обмена веществ, процессов окисления. Остановка дыхания ведет к немедленному прекращению обмена веществ.

Газообмен у человека состоит из трех составляющих: внешнего дыхания, транспорта газов кровью и внутреннего (клеточного, тканевого) дыхания.

Внешнее дыхание выполняет дыхательная система, в том числе легкие, в которых кислород (О2) через стенки легочных альвеол и кровеносных капилляров поступает в кровь, а углекислый газ (СО2) из крови выводится в альвеолы и далее по дыхательным путям из организма. Вдыхаемый и выдыхаемый воздух, естественно, отличаются по своему составу.

Транспорт газов (кислорода, углекислого газа) совершается кровью по кровеносным сосудам,, К легким по легочным артериям от сердца притекает кровь, богатая углекислым газом. В легких кровь отдает углекислый газ и насыщается кислородом. Содержащая кислород кровь из легких по легочным венам поступает к сердцу, От сердца по аорте, а затем по артериям кровь транспортируется к органам, где снабжает кислородом (и питательными веществами) мх клетки, ткани. В обратном направлении — от клеток, тканей кровь по венам выносит углекислый газ к сердцу, а из сердца эта кровь, богатая углекислым газом, направляется к легким,

Внутреннее дыхание представляет собой газообмен между кровью и тканями. Кислород из крови через стенки кровеносных капилляров поступает к клеткам и другим тканевым структурам, где включается в обмен веществ. Из клеток, тканей в кровь также через стенки капилляров выводится углекислый газ.

Таким образом, постоянно циркулирующая между легкими и тканями кровь обеспечивает непрерывный процесс снабжения клеток, тканей кислородом и выведение углекислого газа. В тканях кислород крови проникает в клеткии другие тканевые элементы, а в обратном направлении переносится углекислый газ. Этот процесс внутреннего (тканевого) дыхания происходит при участии особых дыхательных ферментов.

Общий план строения дыхательной системы. Механизм дыхания.

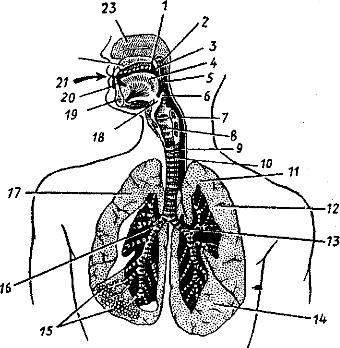

К органам дыхания относятся полость носа, глотка, гортань, трахея, бронхи и легкие. Все органы дыхания (кроме легких) являются воздухоносными путями, они проводят воздух извне в легкие и из легких наружу. Легкие образуют дыхательную часть, поскольку в легких происходит газообмен между воздухом и кровью.

1 — полость рта, 2 — носовая часть глотки, 3 — мягкое нёбо, 4 — язык, 5 — ротовая часть глотки, 6 — надгортанник, 7 — гортанная часть глотки, 8 — гортань, 9 — пищевод, 10 — трахея, 11 — верхушка легкого, 12 — верхняя доля левого легкого, 13 — левый главный бронх, 14 — нижняя доля левого легкого, 15 — альвеолы, 16 — правый главный бронх, 17 — правое легкое, 18 — подъязычная кость, 19 — нижняя челюсть, 20 — преддверие рта, 21 — ротовая щель, 22 — твердое нёбо, 23 — носовая полость

Благодаря ритмичному сокращению диафрагмы (16— 18 раз в минуту) и других дыхательных мышц (наружных межреберных мышц, мышц плечевого пояса, шеи) объем грудной клетки то увеличивается (при вдохе), то уменьшается (при выдохе). При расширении грудной клетки легкие пассивно растягиваются, расширяются. При этом давление в легких понижается и становится ниже атмосферного (на3—4мм рт. столба). Поэтому воздух через дыхательные пути извне устремляется в легкие. Так происходит вдох. При глубоком вдохе, форсированном дыхании сокращаются не только дыхательные мышцы, но и вспомогательные. Выдох осуществляется при расслаблении мышц вдоха и сокращении мышц выдоха (внутренние межреберные мышцы, мышцы передней брюшной стенки). Приподнятая и расширенная при вдохе грудная клетка в силу своей тяжести и при действии ряда мышц опускается. Растянутые легкие благодаря своей эластичности уменьшаются в объеме. При этом давление в легких резко возрастает и воздух покидает легкие. Так происходит выдох. При кашле, чихании, в быстром выдохе участвуют мышцы живота, брюшного пресса, ребра (грудная клетка) опускаются, диафрагма резко поднимается.

В легких происходит газообмен между поступающим в альвеолы воздухом и протекающей по капиллярам кровью. Интенсивному газообмену между воздухом альвеол и кровью способствует малая толщина так называемого аэрогематического барьера. Этот барьер между воздухом и кровью образован стенкой альвеолы и стенкой кровеносного капилляра. Толщина барьера — около 2,5 мкм. Стенки альвеол построены из однослойного плоского эпителия (альвеолоцитов), покрытого изнутри, со стороны просвета альвеол, тонкой пленкой фосфолипида —сурфактантом, Сурфактант препятствует слипанию альвеол при выдохе и понижает поверхностное натяжение. Альвеолы оплетены густой сетью кровеносных капилляров, что сильно увеличивает площадь, на которой совершается газообмен между воздухом и кровью.

Во вдыхаемом воздухе — в альвеолах концентрация (парциальное давление) кислорода намного выше (100 мм рт, ст.), чем в венозной крови (40 мм рт. ст.), протекающей по легочным капиллярам. Поэтому кислород легко выходит из альвеол в кровь, где он быстро вступает в соединение с гемоглобином эритроцитов. Одновременно углекислый газ, концентрация которого в венозной крови капилляров высокая (47 мм рт. ст.), диффундирует в альвеолы, где парциальное давление СО2 значительно ниже (40 мм рт. ст.), Из альвеол легкого углекислый газ выводится с выдыхаемым воздухом.

Таким образом, разница в давлении (напряжение) кислорода и углекислого газа в альвеолярном воздухе, в артериальной и венозной крови дает возможность кислороду диффундировать из альвеол в кровь, а из крови в альвеолы — углекислому газу,

Благодаря особому свойству гемоглобина вступать в соединение с кислородом и с углекислым газом кровь способна поглощать эти газы в значительном количестве.

В100 мл артериальной крови содержится до 20 мл кислорода и до 52 мл углекислого газа. Одна молекула гемоглобина способна присоединить к себе четыре молекулы кислорода, образуя неустойчивое соединение оксигемоглобин. Известно, что 1 мл гемоглобина связывает 1,34 мл кислорода.

В100 мл крови содержится 15 г гемоглобина.

В тканях организма в результате непрерывного обмена веществ, интенсивных окислительных процессов расходуется кислород и образуется углекислый газ. При поступлении крови в ткани организма гемоглобин отдает клеткам, тканям кислород. Образовавшийся при обмене веществ углекислый газ переходит (диффундирует) из тканей в кровь и присоединяется к гемоглобину. При этом образуется непрочное соединение — карбгемоглобин. Быстрому соединению гемоглобина с углекислым газом способствует находящийся в эритроцитах фермент карбоангидраза.

Гемоглобин эритроцитов способен соединяться и с другими газами. Так, например, с окисью углерода, образующейся при неполном сгорании угля или другого топлива, гемоглобин соединяется в 150—300раз быстрее, чем с кислородом. При этом образуется довольно прочное соединение карбоксигемоглобин. Поэтому даже при малом содержании в воздухе окиси углерода (СО) гемоглобин соединяется не с кислородом, а с окисью углерода. При этом снабжение организма кислородом, его транспорт к клеткам, тканям нарушается, прекращается. Человек в этих условиях задыхается и может погибнуть из-за не поступления кислорода в ткани организма.

Дата добавления: 2019-02-22 ; просмотров: 62 ; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ

источник

Роль крупных пищеварительных желез в переработке пищевых веществ. Строение и функции печени и поджелудочной железы, их влияние на иммунные и защитные реакции организма. Воздействие негативных факторов на печеночные клетки. Возрастные особенности печени.

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Помимо многочисленных мелких пищеварительных желез, заложенных в слизистой желудочно-кишечного тракта, в химической переработке пищевых веществ важнейшую роль играют крупные пищеварительные железы — печень и поджелудочная железа. Железы эти в период эмбрионального развития формируются в стенке зачатка двенадцатиперстной кишки, но, разрастаясь, как бы выселяются за ее пределы и превращаются в крупные органы, связанные с ней на всю жизнь при помощи своих протоков, через которые в кишечный канал выделяются их секреты. Однако от остальных кишечных пищеварительных желез они отличаются не только своей величиной, но и существенными особенностями строения и функций.

Строение и функции печени и поджелудочной железы

Поджелудочная железа располагается на задней стенке брюшной полости в верхнем ее отделе позади желудка (см. рис. 6). Правый ее конец (головка) окружен подковообразно изогнутой двенадцатиперстной кишкой, а левый — касается селезенки. Железа состоит из двух отделов: в одном из них вырабатывается очень важный для пищеварения сок, который, можно сказать, является универсальным, так как содержит ферменты для всех основных органических пищевых веществ. Другой отдел железы представлен группами клеток (так называемыми островками), которые не связаны с ее протоками. Их секрет — гормон инсулин — выделяется непосредственно в кровь и оказывает существеннейшее влияние на углеводный обмен (рис. 14).

Рис. 14. Поджелудочная железа и пути выведения желчи.

1,2,3, 4, 6 — протоки для выведения желчи; 5 — желчный пузырь; 7 — участок двенадцатиперстной кишки, в который впадают желчный проток и проток поджелудочной железы; 8 — поджелудочная железа и ее проток.

Рис. 15. Печень (вид спереди):

1 — правая доля печени; 2 — левая доля печени; 3 — желчный пузырь

Печень — самая крупная железа нашего тела (рис. 15). Она весит 1,5 кг, что составляет приблизительно 1/50 веса взрослого человека. У новорожденного ребенка относительные размеры печени еще больше — она составляет 1/20 часть веса тела. Печень располагается в верхней части брюшной полости справа под диафрагмой. Непосредственными соседями ее являются желчный пузырь, желудок, двенадцатиперстная кишка, правая почка. Желчный проток впадает в двенадцатиперстную кишку вместе с протоком поджелудочной железы. Каждый знает, как выглядит печень животных, например коровы. Человеческая печень по внешнему виду и по форме очень похожа на этот орган у животных. Она имеет бурый цвет и полужидкую консистенцию. Строение печени очень сложно. Она образована клетками печеночного эпителия, множеством кровеносных сосудов и нервов. Если рассматривать кусочек печени под микроскопом, легко убедиться в том, что вещество ее разделено на множество мелких долек, имеющих одинаковое строение и отделенных друг от друга тонкими прослойками соединительной ткани, которые тянутся к капсуле печени, покрывающей ее снаружи. Всем известно, что печень выделяет желчь, которая представляет собой пищеварительный сок, имеющий важное значение для переваривания жиров. За сутки образуется от 600 мл до 1 л желчи, но в кишки она попадает по мере необходимости, когда поступает жирная пища. В периоды между приемами пищи желчь собирается в желчном пузыре. Несмотря на то, что объем его невелик (всего около 40—60 мл), в нем может сохраняться значительное количество плотных веществ желчи (кислот и пигментов). В желчном пузыре происходит быстрое всасывание воды, поэтому концентрация ее плотных веществ возрастает в 10 раз. Таким образом, 50 мл концентрированного содержимого желчного пузыря соответствует приблизительно 500 мл печеночной желчи. печень поджелудочная железа возрастной

Долгое время ученые думали, что образование желчи и является главной функцией печени. Но это мнение оказалось ошибочным Роль печени в жизнедеятельности организма, как выяснилось, гораздо более значительна. Опыты на животных и изучение болезней печени человека показали, что она является жизненно важным органом. Выключение желчеобразовательной функции не вызывает нарушений деятельности организма, несовместимых с жизнью. Удаление же печени или полное выключение ее функций неминуемо ведет к смерти в течение короткого времени (нескольких дней). Дело в том, что печень представляет собой, образно выражаясь, центральную химическую лабораторию организма, участвующую во всех видах обмена веществ (углеводного, жирового, белкового, витаминного, водного), в процессе кроветворения и, главное, в осуществлении защитных функций.

Через печень в течение минуты протекает 1,5 л крови (приблизительно 1/3 всей циркулирующей крови). Большая часть ее поступает из желудка, от всех отделов кишок и селезенки через один из крупнейших сосудов нашего тела — воротную вену. Печень располагается на пути крови, оттекающей от этих органов к сердцу, поэтому она представляет своеобразный контрольно-пропускной пункт, где подвергаются анализу и обработке все химические вещества, переходящие из желудочно-кишечного тракта в кровь, прежде чем она попадает в сердце и оттуда в общий кровоток. В печени происходит обезвреживание всех ядов, образующихся в толстой кишке в результате гниения и брожения его содержимого, поэтому при нормальной ее функции не наступает самоотравления организма. Здесь обезвреживается образующийся в результате белкового обмена аммиак — он превращается в значительно менее ядовитый продукт — мочевину, которая, будучи главной составной частью мочи, выводится в дальнейшем из организма через почки. Клетки многочисленных печеночных капилляров захватывают и уничтожают болезнетворных микробов, попадающих из кишок в кровь. Таким образом, осуществляется жизненно важная защитная или, как говорят, барьерная, функция печени. Не меньшее значение имеет прямое участие ее в синтезе целого ряда важных веществ. Здесь происходит образование белков крови, из сахара синтезируется сложный углевод — гликоген, Служащий главным источником энергии организма. Содержание в печени достаточного количества гликогена в то же время необходимо для нормальной ее деятельности. В печени образуется витамин А. Для нормального функционирования печени необходимо достаточное количество в пище витаминов группы В, а также витаминов С и К.

Следует отметить, что клетки печени весьма чувствительны к действию алкоголя, а по новейшим данным — и к никотину. Издавна известно заболевание, называемое алкогольным циррозом печени. Причиной возникновения этого заболевания является в первую очередь перерождение и гибель печеночных клеток под непосредственным влиянием алкоголя. Помимо прямого действия на печеночные клетки в развитии цирроза печени у хронических алкоголиков, несомненно, имеют значение сопутствующие воспалительные заболевания (катары)желудочно-кишечного тракта. Вследствие катарального воспаления слизистых нарушается всасывание витамина С. При недостаточном поступлении последнего в печень невозможна ее нормальная деятельность. Люди, систематически злоупотребляющие алкоголем, как правило, принимают недостаточное количество белковой пищи, это приводит к образованию необычных (патологических) продуктов гниения и брожения в кишечнике. В результате здесь накапливаются и всасываются в кровь такие сильные яды, как уксусная кислота, индикан, скотол, аммиак, масляная кислота. Все это приводит к перерождению и гибели печеночных клеток. На их месте разрастается соединительная ткань, печень сморщивается, становится плотной, в результате происходит тяжелое нарушение всех ее функций. К таким печальным последствиям приводит не только частое и неумеренное употреблений алкоголя. Крупнейший специалист по заболеваниям печени профессор А. Л. Мясников писал: «. цирроз печени развивается иногда на почве приема сравнительно незначительных количеств алкоголя, если это длится десятки лет»

Возрастные особенности печени и поджелудочной железы

У новорожденного печень больших размеров и занимает более половины объема брюшной полости. Масса печени у новорожденного 135 г, что составляет 4,0—4,5 % от массы тела (у взрослых 2—3 %). Диафрагмальная поверхность печени выпуклая, левая доля печени по размерам равна правой или больше ее. Нижний край печени выпуклый, под ее левой долей располагается ободочная кишка. Верхняя граница печени по правой среднеключичной линии находится на уровне V ребра, а по левой — на уровне VI ребра. Левая доля печени пересекает реберную дугу по левой среднеключичной линии. Поперечный размер печени у новорожденного составляет 11 см, продольный — 7 см, вертикальный — 8 см. У ребенка 3—4 мес место пересечения реберной дуги с левой долей печени в связи с уменьшением ее размеров находится уже на окологрудинной линии. У новорожденных нижний край печени по правой среднеключичной линии выступает из-под реберной дуги на 2,5—4,0 см, а по передней срединной линии — на 3,5—4,0 см ниже мечевидного отростка. Иногда нижний край печени достигает крыла правой подвздошной кости. У детей 3—7 лет нижний край печени находится ниже реберной дуги на 1,5—2,0 см (по средней ключичной линии). У ребенка 7 лет масса печени достигает 700 г. После 7 лет нижний край печени из-под реберной дуги не выходит; под печенью располагается только желудок. Начиная с этого времени скелетотопия печени ребенка почти не отличается от скелетотопии взрослого человека. У детей печень очень подвижна, и ее положение легко изменяется при изменении положения тела. Окончательных размеров печень достигает после 20—29 лет. После 60—70 лет масса печени снижается, ее соединительная ткань разрастается. В гепатоцитах с возрастом увеличивается количество липофусцина, резко снижается число делящихся гепатоцитов, возрастают размеры их ядер.

Желчный пузырь у новорожденного удлиненный (3—4 см), однако дно его не выступает из-под нижнего края печени. К 10—12 годам длина желчного пузыря увеличивается примерно в 2 раза. Проецируется желчный пузырь на переднюю брюшную стенку ниже реберной дуги, на 2 см вправо от передней срединной линии. Книзу от желчного пузыря располагаются двенадцатиперстная кишка, петли брыжеечной части тонкой кишки и поперечная ободочная кишка. Окончательные размеры желчный пузырь приобретает к 20—25 годам. В пожилом возрасте появляются местные истончения стенок желчного пузыря, образуются бухтообразные выпячивания его стенок (особенно над областью его шейки).

Печень и поджелудочная железа — самые крупные пищеварительные железы. По своему строению, расположению и функциям они тесно связаны между собой и с органами желудочно-кишечного тракта.

Печень выполняет многообразные функции. Как пищеварительная железа она вырабатывает желчь, которая, поступая в двенадцатиперстную кишку, способствует перевариванию и всасыванию жиров, жирорастворимых витаминов. Печень участвует в процессах обмена белков, аминокислот, углеводов, биологически активных веществ (гормонов, биогенных аминов, витаминов). Немаловажна ее роль в иммунных, защитных реакциях.

Поджелудочную железу называют смешанной, потому что она осуществляет внешне- и внутрисекреторную функции; соответственно в ней различают экзокринную и эндокринную части. Экзокринная часть железы вырабатывает панкреатический сок, а эндокринная — гормоны, регулирующие процессы обмена веществ в организме.

1.Леках В.А. Ключ к пониманию физиологии — М.: Едиториал УРСС, 2002 — 360 с.

2.Рафф Г. Секреты физиологии. / пер. с англ. — М.—СПб.: БИНОМ, 2001 — 448 с.

3.Теппермен Дж., Теппермен X. Физиология обмена веществ и эндокринной системы. Вводный курс: Пер. с англ. — М.: Мир, 1989. — 656 с.

источник

Особенности функционирования системы пищеварения у детей: Печень, желчный пузырь, желчь. Поджелудочная железа, поджелудочный сок, ферменты, гормоны.

Пищеварением называют процесс физической и химической обработки пищи и превращения ее в более простые и растворимые соединения, которые могут всасываться, переноситься кровью, усваиваться организмом.

Физическая обработка заключается в измельчении пищи, ее протирании, растворении. Химические изменения представляют собой сложные реакции, происходящие в различных отделах пищеварительной системы, где под влиянием ферментов, содержащихся в секретах пищеварительных желез, происходит расщепление сложных нерастворимых органических соединений, содержащихся в пище, превращение их в растворимые и легко усваиваемые организмом вещества. Ферменты — это биологические катализаторы, вырабатываемые организмом и отличающиеся определенной специфичностью. Каждый фермент действует только на определенные химические соединения: Одни расщепляют белки, другие — жиры, третьи — углеводы. В пищеварительном тракте в результате химической обработки белки расщепляются до аминокислот, жиры — до глицерина и жирных кислот, углеводы (полисахариды)—до моносахаридов.

Органы, осуществляющие процессы пищеварения, образуют пищеварительную систему, состоящую из ротовой полости, слюнных желез, пищевода, желудка, тонкого и толстого кишечника, печени и поджелудочной железы.

Пищеварение в ротовой полости. В ротовой полости начинается физическая и химическая обработка пищи, а также осуществляется ее апробирование. Измельчение пищи осуществляется зубами.

Зубы закладываются и развиваются в толще челюсти. Зачатки постоянных зубов закладываются во внутриутробном периоде развития. На 6—8-м месяце жизни у ребенка начинают прорезываться временные, или молочные, зубы. Первыми прорезываются средние резцы нижней челюсти, потом появляются верхние средние и верхние боковые; к концу первого года жизни прорезывается обычно 8 зубов. В течение второго года жизни заканчивается прорезывание всех 20 молочных зубов. В 6—7 лет у детей начинают выпадать молочные зубы, и на смену им постепенно растут постоянные зубы. Прорезывание постоянных зубов заканчивается к 14 годам. Исключение составляют зубы мудрости, появление которых порой задерживается до 25— 30 лет; в 15% случаев они отсутствуют на верхней челюсти вообще.

ДЗ: Кариес. Профилактика кариеса.

В ротовую полость открываются протоки трех пар крупных слюнных желез: околоушные, поднижнечелюстные и подъязычные. Кроме крупных есть мелкие слизистые слюнные железки. Они разбросаны почти по всей слизистой оболочке ротовой полости и языка. Слюна, содержащая 99% воды, смачивает измельченную пищу. В составе ее органических веществ содержатся ферменты, осуществляющие химическую обработку пищи. Основной из этих ферментов — амилаза — расщепляет сложные углеводы до мальтозы. Расщепление углеводов не заканчивается в ротовой полости. В слюне содержится также слизистое органическое вещество муцин. Он способствует тому, что обработанный в ротовой полости комок становится скользким и легко проходит по пищеводу. Длина пищевода у новорожденных составляет 10 см, у 5-летних детей— 16 см, у 15-летних— 19 см, у взрослых-25 см. Слюнные железы функционируют с момента рождения ребенка, но в первые месяцы слюны отделяется мало. С возрастом количество отделяющейся слюны увеличивается: наиболее заметные сдвиги в слюноотделении отмечаются у детей от 9 до 12 месяцев и от 9 до 11 лет. Всего в сутки у детей отделяется до 800 см3 слюны.

Пищеварение в желудке. Из ротовой полости пищевой комок поступает в глотку, проглатывается, попадает в пищевод и, наконец, в желудок. Здесь происходит дальнейшая физическая и химическая обработка пищи и ее расщепление. Общий объем желудка взрослого человека составляет 1—2 л. В желудке вырабатывается желудочный сок. Желудочный сок человека — бесцветная жидкость кислой реакции, с большим содержанием соляной кислоты (0,5%) и слизи. Слизь предохраняет оболочку желудка от механических и химических повреждений. Соляная кислота обладает способностью губительно действовать на бактерии, выполняя тем самым защитную функцию. Под влиянием соляной кислоты активизируется основной фермент желудочного сока пепсин, расщепляющий белки до альбумоз и пептонов. Желудочный сок содержит также фермент, расщепляющий жиры,— липазу. В желудочном соке детей, особенно в период вскармливания их молоком, содержится фермент — химозин, вызывающий свертывание молока. Под влиянием соляной кислоты или продуктов переваривания в слизистой оболочке желудка образуется особый гормон — гастрин, который всасывается в кровь и усиливает секрецию желудочных желез.

Отделение желудочного сока начинается рефлекторно, уже тогда, когда пища попадает в полость рта. Оно может возникнуть и условнорефлекторно. Обычно акт еды начинается с вида и запаха пищи. Желудочный сок, который начинает выделяться до поступления пищи, называется аппетитным.

Возрастные особенности. Объем желудка с момента рождения до 1 года увеличивается в 10 раз. Форма желудка у новорожденного округлая, после 1,5 лет желудок приобретает грушевидную форму, а с 6—7 лет его форма не отличается от желудка взрослых. Желудочные железы в первые годы жизни ребенка еще недоразвиты и малочисленны, хотя и способны секретировать желудочный сок, в котором содержание соляной кислоты, количество и функциональная активность ферментов значительно ниже, чем у взрослого человека. Так, количество ферментов, расщепляющих белки, увеличивается особенно интенсивно с 1,5 до 3 лет, затем в 5—6 лет и в школьном возрасте до 12—14 лет. Содержание соляной кислоты увеличивается до 15—16 лет. Низкая концентрация соляной кислоты обусловливает слабые бактерицидные свойства желудочного сока у детей до 6—7 лет, что способствует более легкой восприимчивости детей этого возраста к желудочно-кишечным инфекциям.

Следует отметить, что у детей до 10 лет в желудке активно идут процессы всасывания, в то время как у взрослых эти процессы осуществляются в основном только в тонком кишечнике.

От характера пищи зависит время переваривания ее в желудке. Так, у детей грудного возраста при правильном грудном вскармливании желудок освобождается от пищи через 2,5—3 ч, при питании коровьим молоком — через 3—4 ч. Пища, содержащая значительные количества белков и жиров, задерживается в желудке 4,5—6,5 ч. В среднем в желудке пища находится от 3—4 до 10 ч

Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Частично переварившееся содержимое желудка в виде пищевой кашицы, пропитанной кислым желудочным соком, перемещается движениями мускулатуры поступает в начальный отдел тонкого кишечника — двенадцатиперстную кишку. Здесь пищевая масса обрабатывается соком двух основных пищеварительных желез — печени и поджелудочной железы и соком мелких кишечных желез. Под влиянием содержащихся в них ферментов происходит наиболее интенсивная химическая переработка белков, жиров и углеводов, которые, подвергаясь дальнейшему расщеплению, доводятся в двенадцатиперстной кишке до такого состояния, что могут всасываться и усваиваться организмом.

Сок, выделяемый поджелудочной железой,— бесцветная прозрачная жидкость щелочной реакции. В нем есть фермент трипсин, расщепляющий белковые вещества до аминокислот; трипсин вырабатывается в неактивной форме клетками железы и активируется ферментом кишечного сока; содержащийся в соке. Фермент липаза активируется желчью, поступающей из печени и желчного пузыря, и, действуя на жиры, превращает их в глицерин и жирные кислоты. Ферменты амилаза и мальтаза превращают сложные углеводы в моносахариды типа глюкозы. Отделение поджелудочного сока продолжается 6—14 ч и зависит от состава и свойств принятой пищи.

Масса поджелудочной железы увеличивается в возрасте от 1 года до 8 лет. Активность липазы увеличивается к концу первого года жизни и остается высокой до 9-летнего возраста. Активность ферментов, расщепляющих углеводы, на протяжении первого года жизни увеличивается в 3—4 раза, а максимальных значений достигает к 9 годам. В процессах переваривания пищевых веществ в двенадцатиперстной кишке важнейшую роль играет желчь.

Желчь, во-первых, переводит в активное состояние липазу; во-вторых, желчь эмульгирует жиры; в-третьих, желчь активно влияет на процессы всасывания в тонкой кишке; в-четвертых, желчь способствует усилению отделения сока поджелудочной железы. Выделение желчи печенью происходит с первого дня жизни ребенка.

Всасывание и моторная функция кишечника. Из двенадцатиперстной кишки пищевые вещества поступают в тонкий кишечник. В тонком кишечнике продолжается переваривание питательных веществ, находящихся в химусе. В составе кишечного сока обнаружено свыше 20 ферментов, способных катализировать расщепление пищевых веществ. Однако основной функцией тонкого кишечника является всасывание. Ферментативная обработка пищи в толстой кишке весьма незначительна. В толстой кишке живут многочисленные бактерии. Одни из них расщепляют растительную клетчатку, так как в пищеварительных соках человека нет ферментов для ее переваривания. В толстой кишке синтезируются бактериями витамин К и некоторые витамины группы В. В желудке хорошо всасывается алкоголь, частично глюкоза, в толстом кишечнике вода, именно в тонком кишечнике, строение которого приспособлено к этой функции, осуществляются основные процессы всасывания пищевых веществ.

Белки всасываются в кровь в виде водных растворов аминокислот. Углеводы всасываются в кровь в виде глюкозы. Жиры всасываются преимущественно в лимфу в виде жирных кислот и глицерина. В толстом кишечнике в основном всасвается вода.

У детей кишечник относительно длиннее, чем у взрослых. У взрослого человека длина кишечника превышает длину его тела в 4—5 раз, а у грудного ребенка — в 6 раз. Особенно интенсивно кишечник растет в длину от 1 до 3 лет в связи с переходом от молочной пищи к смешанной и от 10 до 15 лет.

19. Профилактика энтеробиоза. аскаридоза, трихоцефалеза у детей.

Возбудитель энтеробиоза – острица, мелкие черви размером 2-12 мм. Источником заражения является человек. Заражение происходит при непосредственном контакте с больным, а также через загрязненные яйцами паразита предметы обихода, бельё, продукты питания. Восприимчивость людей высокая. Болеют преимущественно дети, особенно в организованных коллективах, характерны также семейные очаги. Симптомы заболевания: зуд и жжение в области перианальной зоны, промежности, половых органов, внутренней поверхности бедер, особенно в ночное время, когда взрослые особи выползают из кишечника и, отложив яйца в перианальных складках, погибают. Поэтому наблюдаются нарушение сна, раздражительность, на коже в указанных областях выявляются расчёсы. Иногда отмечается боль в животе, диарея.

Осложнениями являются: бесплодие у девочек, воспалительные процессы в перианальной области.

Профилактика. В случае заболевания по утрам и вечерам больному следует подмываться с мылом, носить закрытые трусы, мыть руки с мылом, вычищая содержимое из-под ногтей. Нательное белье необходимо ежедневно кипятить и проглаживать утюгом. Помещение регулярно пылесосить (особенно ковры), делать влажную уборку; посуду, игрушки, ночные горшки мыть и ошпаривать кипятком.

Возбудитель – аскарида, червь длиной 15-40 см. Источником заражения выступает инвазированный человек. Пути передачи – пищевой, водный, бытовой. Чаще инфицирование происходит при употреблении немытых овощей и ягод, что определяет преимущественную заболеваемость детей.

Восприимчивость людей высокая. Продолжительность жизни взрослых паразитов до 1 года.

Симптомы аскаридоза.

В острый период могут отмечаться:

· недомогание, слабость на фоне повышенной (чаще до 37,5°С) температуры тела;

· сыпь на теле, сопровождающаяся зудом;

· кашель, одышка, затрудненное дыхание.

В хроническую фазу (основной период):

· расстройство аппетита, боль в животе, тошнота, рвота, учащенный стул;

· снижение массы тела, сухая кожа, тонкие и ломкие волосы;

· раздражительность, капризность, беспокойный сон – у детей раннего возраста, а у старших детей – утомляемость, рассеянность, приступы головной боли.

Возможно развитие серьезных осложнений, таких как аппендицит, кишечная непроходимость, желчная колика.

Трихоцефалёз

Возбудитель – власоглав – небольшой червь, головной конец которого вытянут в виде волоса. Источник заболевания – человек. Пути передачи – пищевой, водный, бытовой. Чаще инфицирование происходит при употреблении немытых овощей и ягод, загрязненной воды. Риск заражения трихоцефалезом наиболее высок летом и осенью.

Симптомы заболевания: ухудшение аппетита, тошнота, рвота, обильное слюноотделение, учащённый стул; потеря массы тела; дисбактериоз кишечника; головная боль, быстрая утомляемость; нередко сильная боль в низу живота справа.

Профилактика аскаридоза и трихоцефалёза: необходимо строгое соблюдение правил личной и общей гигиены (мытьё рук с мылом после работ с землёй, посещения туалета, перед едой, мытьё употребляемых в пищу овощей и ягод).

Возрастные особенности развития почек и мочевыделительной системы у детей: почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. Профилактика острого цистита и пиелонефрита у детей.

Мочевыделительная система.Почки, мочеточники и мочевой пузырь называют мочевыделительной системой.

Важнейшим органом системы выделения являются почки. Большинство не нужных для организма веществ, которые часто являются и ядовитыми, попадает в почки и удаляется из организма вместе с образующейся здесь мочой. Наиболее интенсивно почки растут в первые годы жизни и в период полового созревания. Основные особенности строения почек таковы.

Почки — парный орган, по форме они напоминают фасоль. Почки расположены в поясничной области справа и слева от позвоночника. Физиологический смысл деятельности почек связан с извлечением из крови воды и растворенных в ней веществ, подлежащих выведению из организма. В этой связи почки имеют интенсивное кровообращение.

Химический состав конечной мочи довольно сложен. Она содержит 98—99 % воды и не менее 150 различных химических веществ, важнейшими из которых являются хлористый натрий, мочевина и мочевая кислота. У детей содержание мочевой кислоты выше, чем у взрослых, а содержание мочевины ниже. Содержание хлористого натрия в моче у детей значительно меньше, чем у взрослых. Химический состав мочи детей приближается к уровню взрослого организма только в подростковом возрасте.

Образующаяся в почках моча поступает по мочеточникам в мочевой пузырь, опорожнение которого осуществляется безусловно-рефлекторным и условно-рефлекторным механизмами. У грудных детей мочеиспускание осуществляется только безусловно-рефлекторным путем. В стенках мочевого пузыря находятся рецепторы, реагирующие на повышение давления при накоплении мочи в мочевом пузыре. Возбуждение от рецепторов поступает в низшие нервные центры мочеиспускательного рефлекса, находящиеся в спинном мозге. Отсюда идет соответствующий «приказ» к мышцам пузыря, они сокращаются и осуществляется акт непроизвольного мочеиспускания.

Начиная с 1 года дети приучаются к произвольной регуляции мочеиспускания (условно-рефлекторная регуляция). Контроль над деятельностью низшего нервного центра мочеиспускания начинает осуществлять высший отдел головного мозга — его кора. В 2—3 года дети, как правило, способны к полной произвольной регуляции мочеиспускания. Число мочеиспусканий у детей различного возраста в сутки колеблется. В возрасте 1 года оно составляет 16—20 раз, у 7—13-летних — 7—8 раз. Количество мочи, образующейся за сутки, у детей значительно меньше, чем у взрослых. Так, у одномесячного ребенка выделяется в сутки примерно 350—380 мл мочи, в 1 год — 750 мл, в 4—5 лет — 1 л, в 10 лет — 1,5 л.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Для студента самое главное не сдать экзамен, а вовремя вспомнить про него. 9746 —

87.119.242.255 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!

и обновите страницу (F5)

очень нужно

источник