Продукт секреторной деятельности печени — желчь — принимает активное участие в процессе пищеварения. В состав желчи входят желчные, жирные кислоты, холестерин, пигменты, вода и различные минеральные вещества. Желчь поступает в двенадцатиперстную кишку через 5—10 мин после приема пищи. Желчеотделение продолжается несколько часов и прекращается с выходом из желудка последней порции пищи. Пищевой рацион отражается на количестве и качестве желчи: больше всего ее образуется при смешанном питании, а наиболее сильными физиологическими возбудителями выхода желчи в двенадцатиперстную кишку являются яичные желтки, молоко, мясо, жиры и хлеб.

Схема органов пищеварения: 1 — слюнные железы; 2 — трахея; 3 — пищевод; 4 — диафрагма; 6 — печень; 6 — желчный пузырь; 7 — желчный проток; 8 — желудок; 9 — поджелудочная железа; 10 — двенадцатиперстная кишка; 11 — тонкая кишка; 12 — толстая кишка; 13 — слепая кишка; 14 — червеобразный отросток (аппендикс); 15 — прямая кишка.

«Главная роль желчи — сменять желудочное переваривание на кишечное, уничтожая действие пепсина как опасного для ферментов поджелудочного сока агента и чрезвычайно благоприятствуя ферментам поджелудочного сока, в особенности жировому», — писал И. И. Павлов.

Желчь усиливает действие ферментов поджелудочного сока (трипсина, амилазы) и активирует липазу, а также эмульгирует жиры, что помогает их расщеплению и всасыванию.

Наиболее мощное эмульгирующее действие на жиры в кишечнике оказывают соли желчных кислот, изливающиеся в двенадцатиперстную кишку вместе с желчью.

В результате воздействия желчных кислот на жиры в кишечнике образуется чрезвычайно тонкая эмульсия, что приводит к колоссальному увеличению поверхности соприкосновения жира с липазой, т. е. облегчает его разложение на составные части — глицерин и жирные кислоты.

Желчь играет важную роль в процессе всасывания каротина, витаминов Д, Е, К и аминокислот. Она повышает тонус и усиливает перистальтику кишечника, главным образом двенадцатиперстной и толстой кишки, оказывает угнетающее действие на кишечную микробную флору, предупреждая развитие гнилостных процессов.

Печень участвует практически во всех видах обмена веществ: белковом, жировом, углеводном, пигментном, водном. Ее участие в белковом обмене выражается в синтезе альбумина (белка крови) и поддержании его постоянного количества в крови, а также в синтезе белковых факторов свертывающей и противосвертывающей систем крови (фибриногена, протромбина, гепарина и пр.). В печени происходит образование мочевины—конечного продукта белкового обмена — с последующим выделением ее из организма почками.

В печени образуются холестерин и некоторые гормоны. Излишки холестерина выводятся из организма главным образом с желчью. Кроме того, в печени синтезируются сложные соединения, состоящие из фосфора и жироподобных веществ — фосфолипиды. В дальнейшем они включаются в состав нервных волокон и нейронов. Печень является главным местом образования гликогена (животного крахмала) и местом накопления его запасов. Обычно в печени содержится 2/3 всего количества гликогена (1/3 содержится в мышцах). Вместе с поджелудочной железой печень поддерживает и регулирует концентрацию глюкозы в крови.

источник

Сайт предоставляет справочную информацию исключительно для ознакомления. Диагностику и лечение заболеваний нужно проходить под наблюдением специалиста. У всех препаратов имеются противопоказания. Консультация специалиста обязательна!

Печень – это достаточно сложно устроенный орган. Морфологическая сложность строения тканей печени, разветвленная и замысловатая схема кровообращения и сеть желчных капилляров определяют многообразие функций данного органа. На самом деле печень выполняет ряд важнейших для нашего организма функций, каждая из которых жизненно необходима. Она является основным органом, осуществляющим обменные процессы организма, синтезирует ряд белков крови, осуществляет функцию обезвреживания токсичных веществ и их выведение, синтезирует желчь (тем самым активно участвуя в процессе кишечного пищеварения). На самом деле функций у печени намного больше, в данной статье мы коснемся лишь основных.

Как всем известно, печень является непарным органом, расположенном в правом подреберье. Обладая этими познаниями в анатомии, все, у кого закололо в правом боку, тот час диагностируют у себя заболевание печени. Это достаточно массивный орган, ее масса в среднем составляет 1,5 кг. Печень обладает отдельной сосудистой сетью, изолированной от общего кровотока. А причиной обособленной сосудистой сети является то обстоятельство, что в этот орган оттекает кровь от всего кишечного тракта. При этом печень является для крови, оттекающей от стенок кишечника естественным фильтром, исполняет функцию первичной сортировки, синтеза и распределения питательных веществ в организме. В кровеносную систему печени оттекает кровь практически от всех органов брюшной полости: кишечник (тонкий и толстый, желудок), селезенка, поджелудочная железа. Далее кровь, пройдя фильтрацию в тканях печени, вновь возвращается в большой круг кровообращения. Для того чтобы разобраться как функционирует печень, подробнее рассмотрим ее анатомическое и микроскопическое строение.

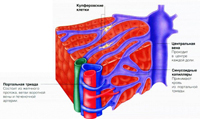

Итак, печень при ее рассмотрении под микроскопом имеет строение наподобие структуры пчелиных сот. Каждая печеночная долька имеет шестиугольную форму, в центре которой проходит центральная вена, а по периферии печеночная долька окутана сетью разнообразных сосудов: желчный проток, ветви воротной вены и печеночной артерии.

В просвете воротной вены кровь от органов брюшной полости движется по направлению к печеночным долькам.

По печеночной артерии происходит однонаправленный кровоток от сердца к тканям печени. Эта кровь обогащена питательными веществами и кислородом. Потому, основной функцией этой сети является обеспечение печеночной ткани энергетическими и строительными ресурсами.

По желчному протоку синтезированная гепатоцитами (клетки печени) желчь оттекает из печеночной дольки по направлению к желчному пузырю или просвету двенадцатиперстной кишки.

Проходя по синусоидным капиллярам, кровь значительно замедляет свою скорость. Это необходимо, для того чтобы гепатоциты успевали улавливать растворенные в крови вещества для их дальнейшей обработки. Питательные вещества подвергаются дальнейшей обработке и с током крови распространяются по сосудистой сети, или накапливаются в виде запасов в печени. Токсичные же вещества улавливаются гепатоцитами и обезвреживаются для последующего выведения из организма. Пойдя по синусоидным, капиллярам кровь попадает в центральную вену, расположенную в центре печеночной дольки. По печеночной вене кровь удаляется из печеночной дольки по направлению к сердцу.

Печеночные клетки выстроены в виде одноклеточных пластин расположенных перпендикулярно стенкам центральной вены. Внешне это напоминает развернутую на 360 градусов книгу, где торец – это центральная вена, а листы – трабекулы, между которыми переплетаются сосуды.

В отношении белков, жиров и углеводов важен тот факт, что эти вещества могут синтезироваться в печени. Причем углеводы могут синтезироваться из жиров или аминокислот. Жиры могут синтезироваться из продуктов расщепления углеводов и аминокислот. И только аминокислоты не могут быть синтезированы из углеводов или жиров. Витамины так же не синтезируются в нашем организме. Потому без постоянного поступления с пищей аминокислот и витаминов долго чувствовать себя здоровым невозможно.

Итак, в процессе пищеварения в крови, оттекающей от стенок кишечника множество расщепленных до уровня мельчайших жировых частиц (хиломикроны). В этой крови жиры, образуя эмульсию которая, по внешнему виду напоминает молоко. Углеводы, попадают в кровь в виде различных по строению молекул (фруктоза, мальтоза, галактоза и т.д.).

Аминокислоты – это структурные единицы белка, которые попадают в наш организм в виде отдельным молекул или в виде коротких цепочек скрепленных друг с другом частиц.

Аминокислоты – эти важные для нашего организма вещества с особой бережливостью используются клетками печени. Из них синтезируются ферменты, белки крови. Часть из синтезированных белковых молекул вновь возвращается в кровь для транспортировки к органам и тканям в виде аминокислот или белка плазмы крови – альбумина. Часть аминокислот расщепляется для построения других молекул аминокислот или иных органических веществ.

Витамины – эти вещества попадают в наш организм в процессе пищеварения, часть из них синтезируется микрофлорой кишечника. Однако все они поступают в организм, пройдя через печеночную ткань. Витамины являются незаменимыми веществами, поступающими в ткани печени с током крови. Витамины активно поглощаются клетками органа. Часть витаминов сразу встраивается в синтезируемые ферменты, часть запасается клетками печени, часть перенаправляется с током крови, оттекающим от данного органа к периферическим тканям. При прохождении печеночных синусов органические вещества и витамины улавливаются печеночными клетками и перемещаются внутрь гепатоцита. Далее, в зависимости от состояния организма происходят процессы преобразования и распределения.

Углеводы наиболее активно обрабатываются в печени. Многообразные формы углеводов преобразуются в единую – глюкозу. Далее глюкоза может высвобождаться в кровоток и по центральной вене устремляться в большой круг кровообращения, идти на энергетические нужды печени, либо расщепляться для производства необходимых организму веществ или накапливаться в виде гликогена.

Жиры – поступают в печень в виде эмульсии. При попадании в гепатоцит происходит их расщепление, жиры расщепляются на составные части глицерин и жирные кислоты. В дальнейшем из вновь синтезированных жиров формируются транспортные формы — липопротеиды из молекул холестерина, липидов и белка. Именно эти липопротеиды, поступая в кровоток, доставляют к периферическим тканям и органам жиры холестерин.

Сборка некоторых необходимых организму веществ осуществляется непосредственно в печени. И она обеспечивает не только трансформацию органических веществ и формирование их транспортных форм, но и синтезирует конечные формы белков, которые активно участвуют в обменных процессах, обеспечивают свертываемость крови, перенос некоторых гормонов и поддержание онкотического давления. Остановим свое внимание на некоторых из них:

Альбумин – это низкомолекулярный белок с молекулярной массой в 65000. Синтезируется сывороточный альбумин исключительно печенью. Количество альбумина содержащегося в литре сыворотки крови достигает 35 — 50 грамм. Альбумин осуществляет множество функций крови: является одной из транспортных форм белка в организме, осуществляет перенос на своей поверхности некоторых гормонов, органических веществ и медикаментозных препаратов, обеспечивает онкотическое давление крови (это давление препятствует выходу жидкой части крови за пределы сосудистого русла).

Фибрин – это низкомолекулярный белок крови, образующийся в печени благодаря ферментной обработке и обеспечивающий свертывание крои и образования тромба.

Гликоген – это молекулярное соединение, которое объединяет в виде цепочки молекулы углеводов. Гликоген исполняет функцию депо углеводов печени. В случае необходимости в энергетических ресурсах происходит расщепление гликогена и высвобождение глюкозы.

Печень – это орган, в котором имеется постоянная высокая концентрация основных структурных элементов: белки, жиры, углеводы. Для их транспортировки или хранения в тканях данного органа необходимо синтезирование более сложных молекул. Часть синтезированных молекул и микроскопических структур являются лишь транспортными формами белков (альбумин, аминокислоты, полипептиды), жиров (липопротеиды низкой плотности), углеводов (глюкоза).

Желчь – это биологическая жидкость коричневато-зеленого цвета, имеющая сложный состав. Вырабатывается она клетками печени (гепатоциты). Состав желчи сложен и представлен желчными кислотами, пигментными кислотами, холестерином и сложными жирами. Синтезируясь в печеночных дольках, желчь направляется из печени по желчевыводящим путям оп направлению к просвету кишечника. Она может либо направляться непосредственно в просвет двенадцатиперстной кишки или накапливаться в резервуаре – в желчном пузыре. Желчные кислоты, в просвете кишечника активно воздействуют на жиры, преобразуя последние в мелкодисперсную систему (измельчая большие капли жира до более мелких, вплоть до формирования жировой эмульсии). Именно благодаря желчи становится возможным расщепление и усваивание жиров.

Автор: Ткач И.С. врач, хирург офтальмолог

источник

А как же печень человека, спросите вы? Разве поджелудочная железа важнее печени?

Почему ей, поджелудочной железе, отдано право на главную роль в пищеварении?

Это очень трудный вопрос: кто главнее. Да и не такой уж и важный. Но все же мое мнение таково, что именно в вопросах пищеварения печень скромно уступает первенство поджелудочной железе. Почему я так считаю?

Потому что поджелудочная железа вырабатывает большое количество пищеварительных ферментов. И эти ферменты расщепляют практически все питательные вещества: и белки, и жиры, и углеводы.

Печень же очень нужна и важна для нормальной жизнедеятельности. Она — жизненно важный орган, то есть, орган без которого жизнь не возможна. Она выполняет массу важных, жизненно важных функций в нашем организме, о которых мы с вами сейчас и поговорим.

Подробная информация о клинике и каждом докторе, фото, рейтинг, отзывы, быстрая и удобная запись на прием

Печень человека — самая крупная железа нашего организма. Масса ее — 1,5-2 кг!

Эта железа играет незаменимую роль не только в пищеварении, но и в обмене веществ всего организма.

Пищеварительная же функция печени заключается в том, что она вырабатывает специальный секрет — желчь.

Желчь по желчевыводящим путям (желчные протоки и желчный пузырь) попадает в двенадцатиперстную кишку, где и принимает участие в пищеварении.

Давайте поговорим более подробно о том, что собой представляет этот орган — печень.

Как видите, печень человека состоит из двух неравных частей или долей: правой и левой. Разделяет эти доли, так называемая, круглая связка.

Знаете что это такое — круглая связка? Это то, что осталось от сосудов, которые когда-то несли кровь от плаценты к плоду, то есть, соединяли организм матери с организмом еще не рожденного ребенка.

Кроме того, в правой доле выделяют еще квадратную и хвостатую доли печени, названные так благодаря их форме.

Печень расположена в организме человека под ребрами справа. Левая доля печени — в подложечной области.

Вверху, над печенью, находится диафрагма — перегородка, разделяющая грудную и брюшную полости.

Под печенью, в маленькой специальной ямочке, уютно спрятался желчный пузырь.

Еще ниже под печенью расположены: желудок, двенадцатиперстная кишка, головка и тело поджелудочной железы, часть толстого кишечника.

Печень человека — единственный орган, кровь в который попадает не только по артерии, но и по вене.

Ведь обычно как снабжается кровью орган?

Кровь, богатая кислородом и питательными веществами по артериям устремляется от сердца к органу. Там кровь отдает часть кислорода и питательных веществ клеткам и дальше, уже обедненная, уходит по венам к сердцу.

Но с печенью дело обстоит несколько иначе. К ней, так же как и к остальным органам, артериальная кровь несет кислород и питательные вещества (по печеночной артерии). Но, кроме этого, кровь в печень попадает еще и по воротной вене. Почему?

Потому что вся кровь, отходящая от пищеварительной системы человека, проходит через печень.

Пищеварительная система перерабатывает питательные вещества и передает их в кровь. А эта кровь, отходящая от органов пищеварения, не устремляется, как обычно, в сердце, а сначала по воротной вене попадает в печень.

Контроль! Контроль и обезвреживание!

Ведь мало ли что там «насобирали» и «напереваривали» органы пищеварения. У них уж очень много работы! Кто-то же должен следить за тем, чтобы к другим органам попадали только качественные питательные вещества. И ни в коем случае не токсины, не так ли? Должен, конечно. Это и делает печень!

Как видите, в печень кровь попадает по печеночной артерии — для того, чтобы насытить клетки печени кислородом и питательными веществами.

Но еще кровь в печень попадает и по портальной вене. В эту вену собрана вся кровь, отходящая от органов пищеварения.

- Вредные вещества, находящиеся в ней, были обезврежены.

- Полезные вещества переработаны так, чтобы их могли усвоить клетки организма.

- Синтезированы новые вещества, необходимые организму.

- Излишки некоторых веществ отложены про запас или вовсе удалены из организма.

Проходя через печень, кровь опять собирается в печеночные вены. И теперь уже устремляется к сердцу и другим органам, неся в себе массу полезных и необходимых клеткам веществ.

А еще, получая кровь из пищеварительной системы, печень «вылавливает» из нее все необходимые компоненты для синтеза желчи. «Вылавливает», перерабатывает и соединяет их в одном растворе. При этом строго выдерживается концентрация этих веществ и их соотношение. Сложно? Да! Но печени и это под силу!

Желчь вырабатывается клетками печени. Постоянно и непрерывно. Независимо от того, что мы делаем: едим, читаем или спим.

Но желчь — пищеварительный сок, который должен поступать в двенадцатиперстную кишку только в момент пищеварения. То есть в тот момент, когда человек покушал. Как же это получается? Вот здесь приходит на помощь желчный пузырь.

Желчный пузырь — небольшой мешочек, расположенный по пути следования желчи из печени в кишечник. И предназначен он для того, чтобы хранить желчь между приемами пищи. Хранить и концентрировать.

Потому что за то время, пока желчь находится в желчном пузыре, она становится значительно более концентрированной. Это желчный пузырь удаляет из нее часть воды. Представьте себе, около 90% воды из желчи всасывается желчным пузырем и протоками назад в кровь!

Желчь, несмотря на свою важность и необходимость, не несет в себе ни одного пищеварительного фермента. Она не способна переварить ни одно питательное вещество. Ее роль — вспомогательная и руководящая.

Попадая в двенадцатиперстную кишку, она помогает ферментам поджелудочной железы перерабатывать пищу.

Она контролирует и направляет процесс пищеварения в двенадцатиперстной кишке.

Она заставляет поджелудочную железу интенсивнее вырабатывать ферменты, активирует некоторые из них.

Она эмульгирует (измельчает) капельки жира, делая их крохотными и пригодными для переваривания ферментом-липазой.

Она заставляет интенсивнее работать кишечник.

У желчи очень много важной и нужной работы, но весь набор пищеварительных ферментов попадает в двенадцатиперстную кишку из поджелудочной железы.

И тем не менее, трудно переоценить важность такого большого и ответственного органа, как печень человека! Ведь, кроме пищеварительной функции, она выполняет еще очень много другой необходимой работы!

- Она выводит из организма некоторые не нужные или даже вредные вещества.

- Она обезвреживает опасные для организма вещества.

- Многие вещества печень перерабатывает для того, чтобы их можно было употребить или удалить.

- Она принимает активное участие в обмене веществ в организме, контролирует его.

- Без нее не возможно сохранение постоянства внутренней среды организма — необходимого условия жизни.

- Она служит неким складом для многих веществ и даже для крови. И эти запасы успешно используются организмом во многих экстренных ситуациях, спасая ему жизнь.

- Печень принимает активное участие в кроветворении.

- Она служит барьером и защитой между организмом и внешней средой.

- И, конечно же, многие процессы в нашем организме регулируются именно печенью.

Внушительный список, не правда ли?

Вот такая у нас сегодня получилась интересная экскурсия! Экскурсия, посвященная печени человека. Удивительной и незаметной труженице, стоящей на страже нашей с вами безопасности.

Вы можете задать их мне вот здесь, или доктору, заполнив форму, которую вы видите ниже.

источник

ПЕЧЕНЬ — самая большая железа человеческого тела (вес 1200-1500 г); вырабатывает желчь и принимает участие в различных процессах обмена веществ.

Печень расположена в брюшной полости, непосредственно под диафрагмой, занимая все правое подреберье и часть левого, где она защищена от ударов и давления извне позвоночником и нижними ребрами.

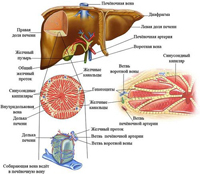

В печени (рис. 1) различают большую правую и меньшую левую доли.

В средней части печени, на ее нижней поверхности, три борозды отграничивают две небольшие доли — хвостатую и квадратную; между ними находятся так называемые ворота печени — участок, где в печень входят кровеносные и лимфатические сосуды и нервы, выходит печеночный проток.

Помимо артериальной крови, притекающей по печеночной артерии, печень получает через воротную вену кровь, оттекающую от желудка, тонких и толстых кишок (до верхнего отдела прямой кишки), желчного пузыря, селезенки, поджелудочной железы.

Из печени кровь вытекает по печеночным венам, впадающим в нижнюю полую вену.

Печеночный проток выйдя из ворот печени, соединяется с пузырным протоком, отходящим от желчного пузыря, и образует с ним общий желчный проток, прободающий стенку двенадцатиперстной кишки и открывающийся своим отверстием в ее просвет.

Рис. 1. Вид нижней поверхности печени:

1 — правая доля; 2 — левая доля; 3 — хвостатая доля; 4 — квадратная доля; 5 — печеночная артерия;

6 — воротная вена; 7 — нижняя полая вена; 8 — печеночный проток;

9 — пузырный проток; 10 — желчный пузырь; 11 — желчевыносящий проток

Печень — жизненно важный орган, выполняющий многообразные функции; без печени животные и человек не могут существовать.

Вырабатывая желчь, печень играет существенную роль в процессах пищеварения и всасывания питательных веществ из кишечника в кровь; она участвует в процессах обмена белков, жиров и углеводов; несет защитную (барьерную) функцию, обезвреживая ряд ядовитых веществ, образующихся в процессе обмена или поступающих извне; кроме того, в зародышевом периоде она выполняет и функцию кроветворения.

Через печень протекает в течение 1 минуту более 1,5 л крови; общая площадь всех ее капилляров превышает 400 м 2 .

Клетки ткани печени обычно располагаются попарно и образуют столбики (печеночные балки, рис. 2), которые объединены в маленькие дольки, имеющие в поперечнике 1-1,5 мм (рис. 3).

Рис. 2. Схема печеночной балки:

1 — желчный капилляр; 2 — кровеносный капилляр

Дольки окружены мелкими разветвлениями воротной вены, от которых отходят многочисленные капилляры.

Они направляются к центру дольки, где проходит вена, по которой кровь оттекает от дольки.

Столбики окружены кровеносными капиллярами, а внутри между клетками проходит желчный капиллярный каналец.

Таким образом, каждая клетка тесно соприкасается с несколькими капиллярами и с желчным канальцем.

Стенка капилляров печени состоит из тонкой пленки, на которой расположена сеть звездчатых клеток — посредников между кровью и печеночными клетками.

Рис. 3. Схема печеночной дольки:

1 — центральная вена; 2 — кровеносные капилляры; 3 — звездчатые клетки;

4 — ветви желчного протока; 5 — мелкие разветвления воротной вены; 6 — желчные капилляры

Звездчатые клетки захватывают из крови различные вещества, передавая их печеночным клеткам; кроме того, звездчатые клетки выполняют защитную функцию, аналогичную функции лимфатических узлов и селезенки, — они способны к фагоцитозу и образованию антител.

Как железа пищеварительного тракта печень через печеночный проток выделяет вырабатываемую ею желчь — прозрачную желтоватую жидкость щелочной реакции.

В ее состав входят соли желчных кислот, желчные пигменты (продукты распада гемоглобина), холестерин, лецитин, неорганические соли и другие вещества.

Желчь образуется в клетках печени непрерывно, а ее поступление в просвет двенадцатиперстной кишки начинается только во время еды и продолжается до тех пор, пока последняя порция пищи не покинет желудка (при этом количество выделяемой желчи зависит от состава пищи).

Почти все остальное время кольцевая мышца (сфинктер) общего желчного протока, сокращаясь, закрывает его выводное отверстие, а непрерывно образующаяся в печени желчь поступает по пузырному протоку в желчный пузырь.

Здесь желчь становится более густой и темной, так как значительное количество содержащейся в ней воды, а частично и некоторые другие вещества всасываются через стенку желчного пузыря в кровь.

Значение желчи очень велико: она способствует размельчению капелек (эмульгированию) жира, что облегчает его переваривание (расщепление на глицерин и жирные кислоты) и всасывание; активирует (повышает переваривающую силу) некоторые ферменты поджелудочной железы (особенно фермент, расщепляющий жиры, — липазу); уничтожая активность попавшего в кишечник из желудка фермента пепсина, предохраняет от разрушения некоторые ферменты поджелудочного сока (трипсин); раздражая слизистую оболочку кишечника, способствует усилению перистальтики (см. Пищеварение ); повышает растворимость в воде жирных кислот и некоторых других веществ, облегчая их всасывание.

В тонкой кишке значительная часть составных частей желчи всасывается в кровь, чтобы по воротной вене поступить в печень, а оттуда снова в желчь.

Все вещества, поступившие из пищеварительного тракта в кровь по воротной вене, непосредственно попадают в печень; они частью используются ею для построения сложных веществ, а частью подвергаются процессам расщепления.

Так, в печени осуществляется: синтез белков крови (альбуминов, глобулинов и др.) из поступающих с кровью аминокислот; синтез гликогена (животного крахмала) из простых углеводов (глюкозы, фруктозы и др.); гликоген откладывается в печени «про запас» и в тех случаях, когда организм нуждается в повышенном расходе энергии (например, при мышечной работе), гликоген превращается в глюкозу, которая поступает в кровь.

В печени образуются жироподобиые вещества (липоиды), легко транспортируемые кровью в другие органы и ткани, где они используются при разнообразных процессах обмена веществ.

В печени происходит также синтез холестерина — составной части мозговой ткани, протромбина и гепарина, участвующих в процессе свертывания крови.

В печени происходит также и взаимное превращение основных групп питательных веществ — белков, жиров и углеводов, друг в друга в зависимости от потребностей организма.

Процессы обмена веществ, протекающие в печени, осуществляются при участии различных ферментов; они регулируются нервной системой как непосредственно, так и при участии некоторых гормонов (адреналина, инсулина и др.).

Среди веществ, поступающих в печень с кровью по воротной вене, могут оказаться и вредные для организма, встречающиеся в отдельных продуктах животного и растительного происхождения, а также случайные примеси к пище.

Одна из существенных функций печени — обезвреживание этих веществ, а частично их удаление из организма с желчью.

Так, некоторые ядовитые минеральные вещества (свинец, мышьяк и др.) задерживаются в печени, а затем удаляются в виде безвредных органических соединений (чаще всего белковых).

Образующиеся в организме при распаде белков аммиак, а частично и мочевая кислота превращаются в печени в менее вредную и хорошо растворимую мочевину, которая удаляется из организма через почки.

При появлении в организме большого количества вредных веществ (например, при хроническом расстройстве пищеварительного процесса, при алкоголизме) функции печени нарушаются, что отражается на процессах обмена веществ и приводит к тяжелым заболеваниям.

Среди заболеваний печени встречаются воспалительные процессы ее — острые (см. Гепатит ) и хронические (см. Цирроз печени ), паразитарные заболевания (см. Эхинококкоз ), новообразования — рак, саркома.

источник

- Что обозначено цифрами 1 — 18?

- Где располагается желудок?

- Где располагается печень?

- Где располагается слепая кишка и аппендикс?

- Какие отделы различают в тонком кишечнике?

- Какие отделы различают в толстом кишечнике?

___________ — верхняя челюсть;

Зубная формула постоянных зубов

___________ — верхняя челюсть;

- К

акие ферменты содержатся в слюнной жидкости?

Рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы:

- Что обозначено на рисунке цифрами 1 – 5?

- Каков объем желудка?

- Какие железы различают в желудке, что они секретируют?

- Какие ферменты содержатся в желудочном соке?

- Какие вещества всасываются в желудке?

Рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы:

- Что изображено на рисунке?

- Какие виды нервной регуляции желудочного сокоотделения различал И.П.Павлов?

- Какой гормон регулирует желудочное сокоотделение?

- Что обозначено цифрами 1 – 5?

- Где расположена печень?

- Какие функции выполняет желчь?

- Какие пигменты содержит желчь?

- Какие ферменты выделяет поджелудочная железа?

- Какие гормоны выделяет поджелудочная железа?

Б – клетка ворсинки кишечника.

- Что обозначено на рисунках цифрами 1 — 5?

- Где происходит полостное пищеварение?

- Где происходит пристеночное пищеварение?

- Куда поступают аминокислоты, попавшие в эпителий кишечника?

- Куда поступают глицерин и карбоновые кислоты, попавшие в эпителий кишечника?

- Куда поступает глюкоза, попавшая в эпителий кишечника?

Заполните таблицу:

| Орган пищеварительной системы, его секреты | Расщепляемые вещества | Продукты расщепления |

| Слюнные железы. Условия: среда (_), температура (_) Условия: среда (_), температура (_) Условия: среда (_), температура (_) Двенадцатиперстная кишка, Тест 1. Какие ферменты находятся в слюнной жидкости?

Тест 2. Какая среда в ротовой полости?

Тест 3. Какая среда в желудке?

Тест 4. Какая среда в тонком кишечнике?

Тест 5. Какое вещество слюнной жидкости способствует склеиванию пищевых частиц и образованию слизистого пищевого комка?

Тест 6. Где находятся слюноотделительный центр и центр желудочного сокоотделения?

Тест 7. Где находится желудок человека?

Тест 8. У человека в желудке около 35 млн. микроскопических желез. Что выделяют зимогенные или главные железы?

Тест 9. У человека в желудке около 35 млн. микроскопических желез. Что выделяют обкладочные железы?

Тест 10. У человека в желудке около 35 млн. микроскопических желез. Что выделяют добавочные железы?

Тест 11. Возможна ли гуморальная регуляция сокоотделения в желудке человека?

Тест 12. Собака увидела хозяина с миской, и у нее началось отделение желудочного сока. Какая это регуляция?

Тест 13. Какие органические вещества начинают перевариваться в ротовой полости?

Тест 14. Какое вещество слюнной жидкости губительно действует на микроорганизмы?

Тест 15. Какие органические вещества перевариваются в желудке?

Тест 16. Какие ферменты выделяет панкреатическая железа?

Тест 17. В какой отдел пищеварительной системы открываются протоки печени и панкреатической железы?

Тест 18. Через какой сосуд вся кровь от пищеварительной системы попадает в печень?

Тест 19. Какова роль печени в организме. Укажите наиболее полный ответ?

Тест 20. Сколько видов аминокислот для человека являются незаменимыми, он обязательно должен их получать вместе с пищей?

Тест 21. Какой фермент расщепляет жиры до глицерина и карбоновых кислот?

Тест 22. Куда поступают питательные вещества, проникшие через стенки ворсинок в эпителий кишечника?

Тест 23. Каково значение и строение толстого кишечника?

1. Пищеварение. 2. Амилолитические ферменты, перечислить. 3. Протеолитические ферменты, перечислить. 4. Липолитические ферменты, перечислить. 5. Ферменты ротовой полости. 6. Ферменты желудка. 7. Ферменты поджелудочной железы. 8. Ферменты кишечника. 9. Полостное и пристеночное пищеварение. 10. Нервная регуляция сокоотделения и ее виды. Задание 1. 1. 1 – ротовая полость; 2 – околоушные слюнные железы; 3 – глотка; 4 – пищевод; 5 – желудок; 6 – двенадцатиперстная кишка; 7 – тощая кишка; 8 – подвздошная кишка; 9 – слепая кишка; 10 – восходящая ободочная часть; 11 – поперечная ободочная часть; 12 – нисходящая ободочная часть толстого кишечника; 13 – сигмовидная кишка; 14 – прямая кишка; 15 – печень; 16 – желчный пузырь; 17 – поджелудочная железа; 18 – аппендикс. 2. В брюшной полости, под диафрагмой. 3. В брюшной полости, под диафрагмой, справа. 4. В брюшной полости, снизу, справа. 5. Двенадцатиперстная кишка, тощая кишка, подвздошная кишка. 6. Слепая кишка, восходящая ободочная, поперечная ободочная, нисходящая ободочная, сигмовидная и прямая. Задание 2. 1. 1 – эмаль; 2 – дентин; 3 – пульпа; 4 – коронка; 5 – шейка; 6 – корень. 2. Коронка, шейка, корень. 3. Среди молочных зубов: резцов – 8, клыков – 4, малых – 0, больших коренных – 8. Среди постоянных зубов: резцов – 8, клыков – 4, малых – 8, больших коренных – 12. 4. Амилаза, мальтаза – на углеводы, лизоцим оказывает бактерицидное действие. Задание 3. 1. 1 – рецепторы языка; 2 – чувствительный нейрон; 3 – продолговатый мозг, центр слюноотделения; 4 – двигательный нейрон; 5 – слюнная железа; 6 – пищевой центр в коре мозга. 2. Будет слюноотделение, возбуждаются зрительный, слуховой, обонятельный рецепторы. 3. Нет, т.к. возбуждение не доходит до слюнной железы. 4. Рецепторы ротовой полости, чувствительные нейроны, центр слюноотделения продолговатого мозга, двигательные нейроны и слюнная железа. Задание 4. 1. 1 – кардиальный сфинктер желудка; 2 – пилорический сфинктер; 3 – малая кривизна желудка; 4 – большая кривизна желудка; 5 – слизистая оболочка. 2. Средняя вместимость желудка взрослого человека около 3 литров. 3. Главные – ферменты, обкладочные – соляную кислоту, добавочные – слизь. 4. Пепсин, расщепляющий белки; липаза молока, расщепляющая жиры молока; желатиназа, расщепляющая желатин; химозин, створаживающий молоко. 5. Вода, соли, глюкоза, алкоголь. Задание 5. 1. Собака с фистулой малого желудочка. 2. Безусловно-рефлекторное и условно-рефлекторное сокоотделение. 3. Гастрин. Задание 6. 1. 1 – печень; 2 – желчный пузырь; 3 – проток желчного пузыря; 4 – поджелудочная железа; 5 – протоки поджелудочной железы. 2. Справа под диафрагмой. 3. Эмульгирует жиры, увеличивая их поверхность в 40 тыс. раз, активирует ферменты, особенно липазу, усиливает выделение ферментов поджелудочной железой. 4. Билирубин и биливердин. 5. Амилолитические – амилазу, протеолитические – трипсин, химотрипсин; липолитические – липазы; расщепляющие нуклеиновые кислоты – нуклеазы. 6. Инсулин, глюкагон, соматостатин. Задание 7. 1. 1 – однослойный кишечный эпителий; 2 – капиллярная сеть ворсинки; 3 – лимфатический капилляр ворсинки; 4 – артериола; 5 – венула. 2. В полости кишечника. 3. На мембранах клеток кишечного эпителия. 4. В капилляры кровеносных сосудов ворсинок. 5. В кишечный эпителий ворсинок, где синтезируются жиры данного организма, затем в лимфатические капилляры ворсинок. 6. В капилляры кровеносных сосудов ворсинок. источник Только терпеливый закончит дело, а торопливый упадет. После очистки толстого кишечника по Уокеру необходимо приступить к очистке печени. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕЧЕНИ И ЕЕ ФУНКЦИЯХ Анатомия печени Печень человека закладывается на третьей неделе эмбрионального развития. Из начального отдела первичной средней кишки и развивается зачаток печени. Печень — самая крупная железа в организме человека, вес ее колеблется от 1,5 до 2 килограммов. Она мягкой консистенции, имеет форму неправильного усеченного конуса с закругленными краями. На ней различают две поверхности: верхнюю, выпуклую, обращенную к диафрагме и соприкасающуюся с ее нижней поверхностью, и нижнюю, обращенную вниз и назад и соприкасающуюся с рядом органов брюшной полости. Почти со всех сторон печень покрыта брюшиной. Исключение составляет ее задне-верхняя поверхность, сращенная с нижней поверхностью диафрагмы. Кровообращение и лимфообразование в печени В печени очень развита венозная система, как по протяжению, так и по вместимости. Она подразделяется на воротную вену и систему печеночных вен. Своеобразность воротной вены заключается в том, что она начинается и заканчивается капиллярами. Если печеночная артерия доставляет кровь, богатую кислородом, для питания печеночной ткани, то воротная вена собирает кровь из всего желудочно-кишечного тракта и селезенки и является основным сосудом, определяющим функцию печени. Она имеет один из основных анастомозов (обходные протоки,в Функции печени Печень является одновременно органом пищеварения, кровообращения и обмена веществ. Углеводный, жировой, белковый, водный, минеральный, пигментный, витаминный, гормональный обмены в организме тесно связаны с функцией печени. В ней осуществляются специфические, защитные и обезвреживающие ферментативные и выделительные функции, направленные на поддержание постоянства внутренней среды организма. Так, к ядовитым веществам, поступающим из толстого кишечника — индол, скатол, тирамин, присоединяются серная и глюкоруловая кислоты и образуются малоядовитые эфирно-серные кислоты. Эти парные соединения выводятся дальше по каналам очистительной системы. Желчеобразование Желчеобразование является специфической функцией печени, но оно подготавливается деятельностью ряда органов и тканей. В сутки у человека образуется 800 — 1000 миллилитров желчи. Вот состав пузырной желчи: Образование желчи происходит непрерывно; оно уменьшается при голодании, перегреве, увеличивается при понижении внешней температуры, усилении портального кровообращения и при наличии в принятой пище продуктов переваривания белков и, особенно, жиров. ПАТОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ Образование желчных камней и воспаление желчных протоков Разберем по порядку составные части желчи: после воды желчные кислоты занимают второе место — 7%. Они образуются в печени из холестерина. Их главное свойство — сильно понижать поверхностное натяжение жидкостей. Уменьшение содержания желчных кислот вследствие нарушения способности клеток печени при различных ее поражениях синтезировать эти кислоты или при застое желчи в желчном пузыре — есть одна из главных причин выпадения из раствора холестерина и солей кальция и образования желчных камней. Портальная гипертония и ее последствия Современное питание делает нашу кровь более кислой (в норме рН крови слабощелочная), лишенной достаточного количества живых минеральных веществ. «Живой» продукт отличается от «мертвого» наличием биоплазменного поля, которое при термической обработке исчезает. Атомы в «живых» минералах (органические) находятся на более высоком энергетическом уровне и имеют левое вращение. В «мертвом» этого не наблюдается, витаминов и ряда других элементов. Малоподвижный образ жизни и вышеуказанное состояние крови незаметно приводят к дискинезии желчевыделительной системы, величина сопротивления в желчевыводящем протоке может возрастать до 750 — 800 мм вод. ст. (почти атмосфера!). Концентрация желчи, как известно, может увеличиваться в 20 и более раз. Вещества, находящиеся в таком концентрированном виде, могут выпадать в осадок. Как указывалось, первым начинает кристаллизоваться холестерин, за ним билирубин с продуктами его окисления, соли, извести. Эта тройка является главным составляющим желчных камней. Наряду с твердыми камнями, в печеночных протоках откладывается аморфная билирубино-кальциевая масса, похожая на сгустки, в желчном пузыре и протоках может находиться желтовато-белый песок, маркая кашицеобразная масса. Печень как бы распирается изнутри от этих желчных тромбов, как твердых, так и мазутообразных. При этом сильно сдавливаются окружающие ткани, так как давление желчи в желчевыводящем протоке может достигать атмосферы! Это затрудняет ток артериальной крови, несущей кислород по печеночным артериям, и особенно препятствует кровотоку по воротной вене, несущему питательные вещества из кишечника. В итоге развивается портальная гипертония. СИМПТОМЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ Давайте сначала разберем древнюю симптоматику заболеваний печени, а затем сравним и дополним ее современной. Согласно китайским медицинским источникам функция печени и желчного пузыря относится к элементу «Дерево» и тесно связана с понятиями: ткани тела — мышцы Вообще, тибетцы различали 26 болезней желчи, а китайские врачеватели даже по снам научились ставить диагноз. Так, при полноте печени (т. е. когда энергетическая функция печени наиболее сильна) снятся гневные сны; при пустоте (т. е. когда энергии мало) снится лес. А теперь перейдем к описанию современной медициной симптомов при заболевании печени и желчного пузыря. Диагноз желчнокаменной болезни Наиболее типичным для желчнокаменной болезни симптомом служат острые болевые приступы — желчная или печеночная колика. Диагноз хронического гепатита Общая слабость, снижение аппетита, иногда горечь во рту, жжение в эпигастральной области. Нередко тошнота, запоры, иногда поносы. При обострении болезни — зуд кожи, повышение температуры тела до 37,1 — 37,6°. Дискинезия желчных путей Общие симптомы — невротические расстройства, боли в правом подреберье. Гипотоническая форма — боли в правом подреберье постоянные, тошнота, отрыжка, атонический запор. Воспаление желчного пузыря и желчных протоков До появления болей — чувство тяжести в подложечной области через 1 — 3 часа после еды, сопровождающееся вздутием живота, легкое познабливание и недомогание после приема пищи, поносы, возникающие особенно после приема жареной пищи. Также можно наблюдать ксантоматоз кожи: на лице (на веках, щеках, губах), на локтевых сгибах, пальцах в виде желтых пятен, приподнимающихся над поверхностью кожи. Можно наблюдать колбовидное вздутие фаланг пальцев. Данные кнопки помогают Вам быстро делиться интересными страницами в своих социальных сетяхи блогах. А также печатать, отправлять письмом и добавлять в закладки. источник |